一次“迁延不愈”的牙外伤

竟意外揭开

2岁宝宝“隐藏”的罕见病

近日,重医附属儿童医院口腔科联合血液肿瘤科、麻醉科等多学科团队,成功为一名患有罕见上颌骨血友病假瘤的2岁患儿完成高难度手术治疗,不仅治愈了患儿的颌骨疾患,也为国内类似罕见病诊治提供了宝贵经验。

从牙外伤到血友病:治疗挑战重重

患儿小蜻蜓(化名)年仅2岁,因“上颌前牙外伤后5月”于口腔科就诊。患儿家长描述,孩子前牙外伤后,外院进行根管治疗、冲洗换药等处理,但局部肿胀始终没有消退。

廖礼姝副主任医师敏锐地察觉到患儿上颌骨的异常,完善患儿颌面部CT后发现:上颌正中牙槽骨大面积骨质破坏伴软组织肿块,考虑为肿瘤性病变,遂将其收治入院。

而术前“凝血功能异常”检查结果,却意外揭露隐藏在瘤性病变背后的“真凶”。

经进一步检查确诊为血友病A型,血友病是一组凝血因子缺乏导致的遗传性出血性疾病,患儿凝血功能障碍,无法正常止血,俗称“玻璃人”。父母这才明白孩子从小磕碰后皮肤特别容易起“小包包”的原因。

小蜻蜓上颌骨肿物范围较大,累及多颗乳牙、恒牙,波及鼻底。若不及时手术切除,病变可继续扩大,有出现感染、破溃出血甚至危及生命的可能。虽小蜻蜓属于轻型血友病,但手术仍然面临很大的出血风险,对麻醉、止血、术后管理都有着极高的要求。

“不能”手术却必须手术 多学科协作精准破局

每一个罕见病例都是对技术与协作的极限考验,面对“不能手术却必须手术”的困境,口腔科立即启动多学科联合会诊。

口腔科主任李万山表示:“一定要在保证患儿生命安全的前提下,尽量完整切除患儿上颌骨病损”。由口腔科牵头,血液肿瘤科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、放射科等组成的MDT团队,为患儿制定详尽的诊疗方案和手术预案。

血液肿瘤科:术前为患儿建立凝血因子替代治疗方案,通过人重组凝血因子的术前、术中、术后持续输注,将凝血功能稳定在安全范围。

麻醉科:遵血液科用药方案,积极围手术期准备,术中密切关注患儿出血情况。

耳鼻咽喉头颈外科:针对术中鼻底穿孔的风险,建立手术预案。

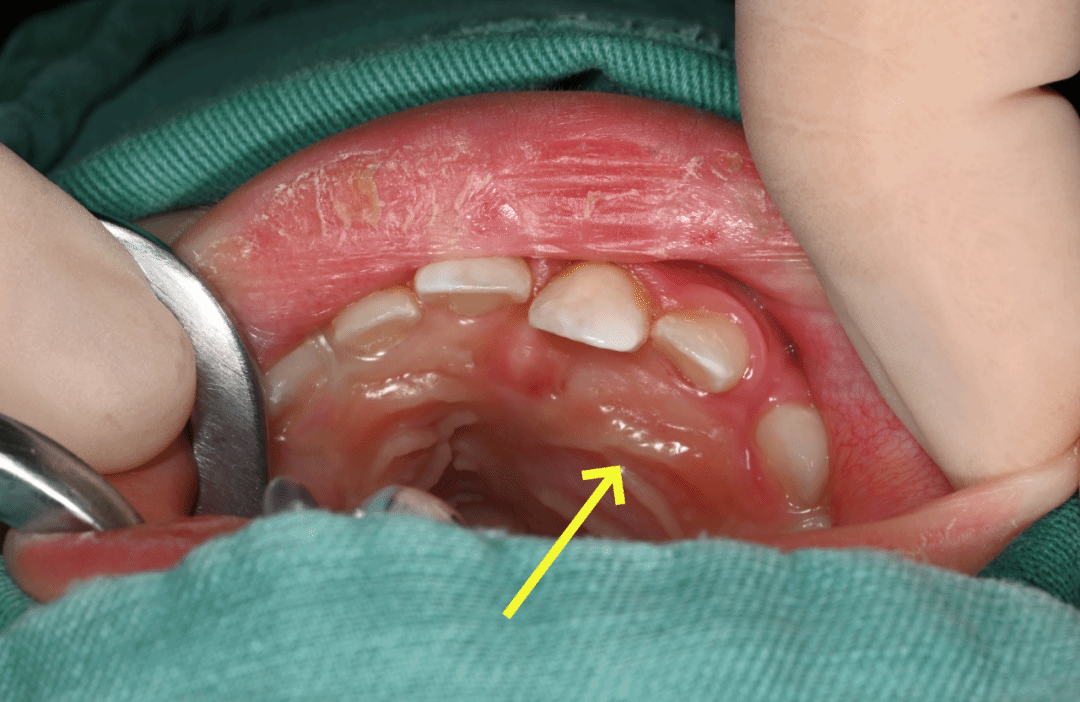

术前小蜻蜓口内照片 黄色箭头指向瘤体

手术历时1小时,在麻醉科的密切配合下,李万山主任通过拔牙创口设计最小的切口,减少创伤,成功完整切除3cmx2cm的假瘤组织,并保留了上颌骨重要解剖结构及连续的颌骨外形,为后续颌骨发育创造条件。

综合病检结果诊断为血友病假瘤。

血友病假瘤,血友病罕见却严重的并发症,由反复或大量出血后,血液在骨或软组织内未能完全吸收,逐渐机化、囊变,可伴钙化,所形成的慢性、进行性、扩张性占位病变,其发生于上颌骨者更为罕见。

术后血液肿瘤科肖剑文主任医师及相燕医师团队为小蜻蜓制定细致的用药指导,在口腔科护理团队的精心呵护下,小蜻蜓术区创口恢复良好,康复出院。

出院时小蜻蜓一家与李万山主任合影

手术的成功标志着医院在口腔颌面外科罕见病治疗领域迈出关键一步,再次印证多学科精准协作下,系统性疾病患儿也能安全接受手术治疗。