“太感谢你们了,现在我的娃儿完全恢复正常了,一天生龙活虎的,非常健康。”近日,一位年轻的母亲带着孩子激动地到重庆医科大学附属儿童医院神经内科病房道谢。看到孩子妈妈现在开心的样子,很难想象2个月前刚到神经内科病房时,这位年轻的母亲是多么的焦虑不安!

精神萎靡、嗜睡、间断发热

2岁男童怀疑脑内感染寄生虫

2024年5月,2岁的患儿小明(化名)因“精神萎靡,乏力10天,间断发热2天”被收入神经内科病房。患儿妈妈焦急万分,说已在当地医院多次就诊,病情却越来越重,嗜睡,没有力气,还爱哭闹,不爱吃东西也不爱动。

住院后,检查发现患儿血常规“嗜酸性粒细胞”百分比高达22%,明显高于正常水平(正常是小于9%)。

结合患儿神萎嗜睡、发热等表现,神经内科医生怀疑患儿脑内有寄生虫感染。因此进一步做了脑脊液及头颅磁共振、胸腹部CT等检查,并且检测患儿血液及脑脊液的寄生虫抗体。

与预期的一样,患儿的血液及脑脊液囊虫IgG抗体阳性,由神经内科独立开展的脑脊液细胞学检查也发现了很多嗜酸性粒细胞,都高度提示患儿脑囊虫病。

囊虫病又称囊尾蚴病,是由猪带绦虫的幼虫(即囊尾蚴)寄生于人体组织内引起的疾病,脑是最容易受累的部位之一,占囊虫病的60%~80%。脑囊虫病是中枢神经系统最常见、最严重的寄生虫病,可造成严重的临床损害,是引起继发性癫痫的最常见的原因之一。进食含猪绦虫幼虫的生水或未煮熟食物后,幼虫就可能通过血液循环进入大脑。

患儿情况好转,检查结果却不尽人意

“脑囊虫病”的诊断打上问号

于是医生给予患儿口服吡喹酮驱虫治疗,治疗1周后,孩子体温稳定了,精神也逐渐好转。一切都似乎在向好的方向发展。

但是令人担忧的事情却发生了。

孩子复查了血常规和脑脊液等检查,孩子的血嗜酸性粒细胞比例不降反升,由22%升高到35.8%。脑脊液相关指标明显恶化(白细胞数增高至630*106/L,蛋白增高至1.67g/L,葡萄糖降低至1.15mmol/L),检查结果不符合典型寄生虫脑病的脑脊液改变。同时,复查头颅磁共振也由原来没有病变转变为左侧额顶叶、岛叶、双侧枕叶多灶病变。

这一切都在意料之外,为什么检查结果在向糟糕的方向发展呢?

这促使神经内科医生再次审视患儿的诊断是否确定为脑囊虫病?是否存在隐球菌脑膜炎、血液系统恶性肿瘤等其它疾病的可能?

为了寻找到确切的病因,给予孩子最好的治疗方案,神经内科多次进行科内疑难病例讨论,也积极组织感染科、放射科、药学部进行全院多学科会诊,并查阅国内外文献。

神经内科医生发现小明的情况虽然罕见,但的确有个案报道治疗脑囊虫病时可能出现脑脊液相关指标恶化的表现。

脑脊液细胞学检查论证加持

进一步明确脑囊虫病诊断结果

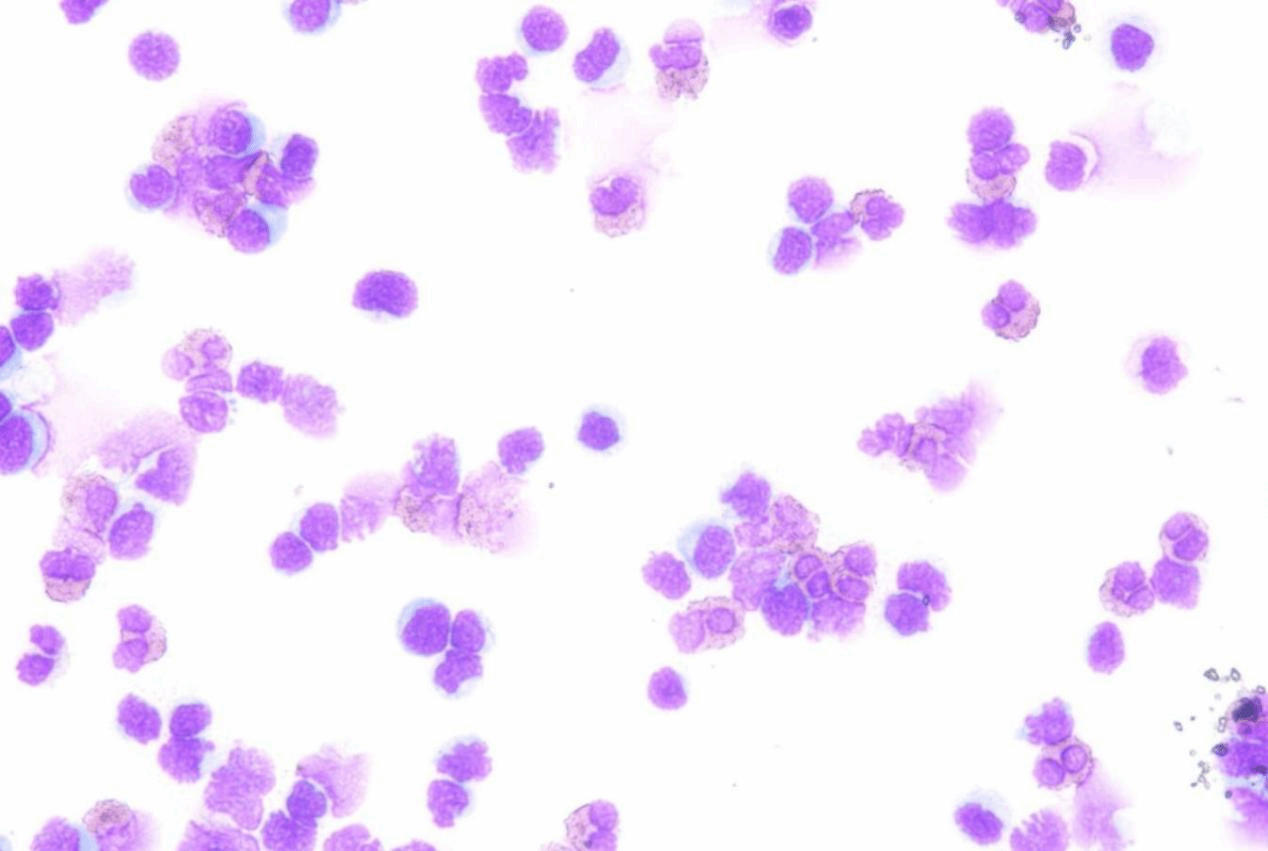

为进一步印证孩子的病因,神经内科再次进行了脑脊液细胞学检查,发现脑脊液里增多的细胞仍然主要为嗜酸性粒细胞(见图1),这一特殊的改变仍高度提示寄生虫感染,坚定了患儿为脑囊虫病诊断的信心。

根据治疗指南,医生给予了吡喹酮联合阿苯达唑抗寄生虫治疗,为避免驱虫过程中大量虫体死亡导致炎症反应,还予以了强的松治疗。

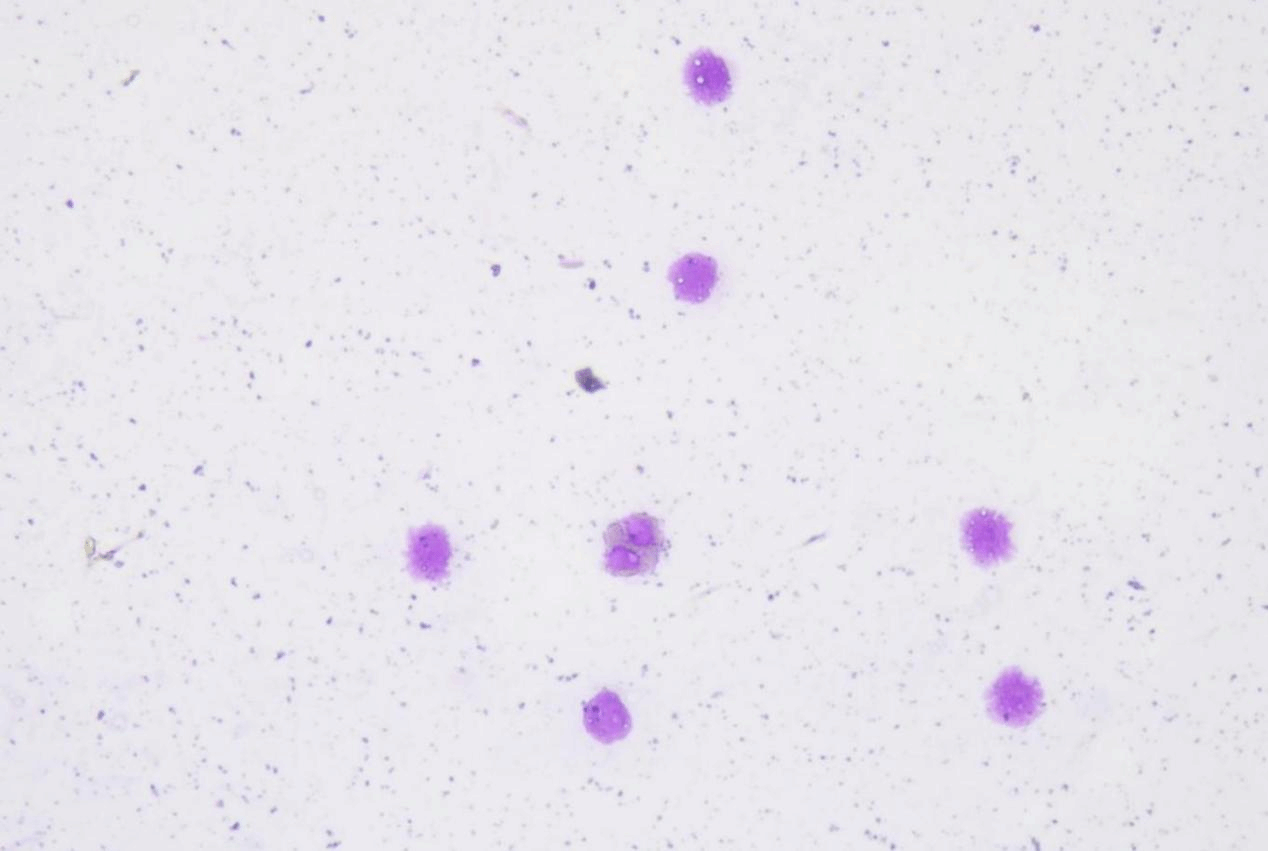

3周后患儿来院复查,血嗜酸性粒细胞、颅内病变、脑脊液、肺部病变均基本恢复正常,脑脊液里嗜酸细胞也基本消失(见图2),血和脑脊液的脑囊虫抗体也完全转阴。

小明母亲对孩子的康复非常高兴,特地送来锦旗感谢神经内科团队对患儿的精心诊治。

2岁的孩子究竟

如何感染脑囊虫?

2岁的孩子饮食简单,家长也否认进食生肉、未煮熟肉等病史,那么孩子是怎么感染脑囊虫呢?

医生详细询问后发现患儿家虽然居住在城镇,父母老人也十分注意孩子的卫生,但孩子家周围有一片菜地,菜地里的蔬菜都是以农家肥浇灌的,孩子常常去菜地玩耍,有喜欢咬手、吃手指的习惯,推测这可能是导致孩子感染脑囊虫的原因。

特别提醒家长朋友们,要给小孩子养成良好的卫生习惯,不要生食未洗干净的瓜果、蔬菜,不喝生水,不吃生食,进食前后一定要洗手,严格把好“病从口入”关。