王赞尧是中华人民共和国小儿外科的创始人之一,他的一生有两个高光时刻,一个是参与创建了上海医学院的小儿外科,另一个是创建了重庆医学院的小儿外科。而这两个儿外科的建立,将他的百年人生分成了两个阶段。第一段是在长江下游的上海,在那里,他度过了自己愉快的童年时光、艰苦的求学岁月,迈出了医学职业生涯的第一步。当另一段旅程开启时,他已近不惑之年。随着上医西迁的洪流,他来到了长江上游的重庆,开创了重庆以及西南地区的小儿外科事业,从此把余生心血倾注在了他所热爱的事业中。

人物名片

王赞尧(1921—2020),江苏启东人,全国著名儿外科专家。1946年毕业于国立上海医学院,随即进入中国红十字会第一医院(今复旦大学附属华山医院)工作,任外科助理住院医师,后在上海中山医院历任外科总住院医师、泌尿科及普外科主治医师、小儿外科主任以及上医儿科医院外科主任。1951年1月—9月参加抗美援朝医疗队,任中队长。1960年西迁重庆,任重庆医学院附属儿科医院小儿外科主任,开创了重庆以及西南地区的小儿外科事业。曾任《中华小儿外科杂志》编委、中华医学会四川分会名誉主任委员。从事小儿外科医疗、教学和科研工作50余年,对小儿肿瘤及小儿先天性畸形有深入的研究,首创糖皮质激素瘤内注射治疗婴幼儿血管瘤。发表论文40余篇,著有《小儿外科学与小儿矫形外科学》(合编)、《中华肛肠病学》(副主编)等,译著《外科手术学》。

朴素的学医理想:学得本领,治病救人

王赞尧生命的起点在江苏省启东县。启东县,与上海隔江相望。王赞尧的父亲是有儒家理想和希望光大王家的人,从他给儿子取名就可以看出。六个子女中,前三男为王赞尧、王赞舜、王赞禹。在启东,家境稍好一些的人家都会想方设法送孩子到上海读书。1932年6月,王赞尧从启东县立中学毕业后,被父亲送到上海松江读高中,这是他的第一个“新世界”。为什么会走上学医之路?王赞尧回忆起来,说是小时候受到舅舅的影响。王赞尧的舅舅是家乡惠阳一带小有名气的中医。到舅舅家,王赞尧感兴趣的是药房里精巧的小秤,制药的石钵,锋利的铡刀,还有就是装草药的抽屉。舅舅家中一排排草药抽屉成了他的玩具,他爬上爬下一个个拉开,什么都瞧瞧,然后再推进去。舅舅看他喜欢,就经常跟他玩猜药材名称的游戏——把眼睛用布条遮住,然后一箱箱地拉开药箱,让他把鼻子凑到抽屉上闻,每次猜对药材名,他就会得到小小的奖励。不会答,刮下鼻子又想起了。王赞尧对舅舅看病的事印象深刻。只要病人一来,舅舅就点头拱手迎上去,望闻问切,仔细检查。有时病人身体不好,行动不便,托人上门来请,舅舅便挎上药箱,走几千米的路程到病人家里诊治。王赞尧说,舅舅给人看病有个特点,不管病人有没有钱,他来者不拒,很多没钱的街坊把药钱让舅舅记下,等有了钱再还。年景不好时,舅舅一家的日子也过得很紧,但他从来没催过欠费的病人。多年后王赞尧还能复述舅舅的话:“谁不知道命要紧,他们是些穷苦人,我们当医生的不能盯着钱,要盯着病人的命。”王赞尧后来也成为了一名医生,舅舅说的“医生要盯着病人的命”成为他的行医原则。他觉得,有的话虽简简单单,不过真正用心理解了,可以受益终身。1940年7月,王赞尧考上了心仪的国立上海医学院,开始了他的大学生涯。国立上海医学院是中国自己创办的资历最老、影响最大的医学院。抗日战争全面爆发以后,国民政府移驻重庆。1939年下半年,上海医学院高年级的学生在学校领导和老师的带领下先后移往云南、重庆,而低年级的部分学生及部分老师则留在了上海这个“孤岛”。当时,不仅学习环境差,生活上也十分艰难,经常有吃了上顿无下顿的情况。王赞尧和同学坚持学习,从不懈怠,以图学得本领,治病救人,报效祖国。1946年6月,王赞尧结束了6年医学本科学习(外科为6年),以优异成绩毕业。当年7月,王赞尧就被中国红十字会第一医院录用,成为一名外科助理医师。王赞尧不仅自己学医,他也希望弟弟妹妹们学医,各学一科,各怀本领,以后一家人可以回启东开一个大诊所,救死扶伤,造福乡亲。受大哥的影响,王赞尧的5个弟弟妹妹中有3人学了医,当了医生。兄弟姐妹们虽没有回乡行医,却走向了祖国的四面八方,为更多的人服务和奉献。

王赞尧

事业与爱情:幸遇严师,喜遇爱侣

王赞尧这辈子提到最多的老师是沈克非(其夫人是原重庆医学院附属儿科医院第一任院长陈翠贞),他不是以“恩师”相称,而是以“严师”相赞。

1947年7月,王赞尧受聘于上海中山医院任外科助理住院医师。当时的上海中山医院院长兼外科主任就是沈克非。沈克非,被誉为中国现代外科学的奠基人,也被称为中国外科手术的“第一把刀”。

沈克非对王赞尧影响很深,不仅仅是医疗技术,王赞尧所有的工作习惯都潜移默化受到了影响,在工作实践中,他传承了沈克非教授的良好作风。比如每周一次的大查房,沈克非会准点到达,首先看排成几排的实习医师、助理医师和住院医师,看他们着装是否整洁,精神面貌是否良好。在查房过程中,他会关注病患的情况,不断提出问题,有病理生理的宏观性的问题,也有病人大小二便颜色性状等“细枝末节”的问题,让主管患者的助理医师和住院医师回答,回答得不好的他会不留情面地马上批评,然后会针对问题进行解答,或进行启发,引起讨论和思考。他还亲自动手检查患者的伤口,告诫年轻医生们重视术后护理。沈克非严谨的工作作风逼得年轻医生们战战兢兢,同时也加倍努力,不敢懈怠。沈克非做手术先有预案,情况了然于心,下刀既准又稳,重点突出,层次分明,而且他对纱布的使用、伤口的缝合等问题也一丝不苟。言传身教,这样的训练和督促使学生的基础打得很牢,也成长得很快。王赞尧说过,作为外科医生,手术时就算是突然停电,他也能做到手随心到,知道哪里是什么脏器,哪里有什么血管,关节是怎么回事,丝毫不会出错,别说停电,停电之后还有微光,就算是蒙上眼睛,主刀医生也不能慌,不能乱,不能错。这些专业素养都深深打下了沈克非的烙印。

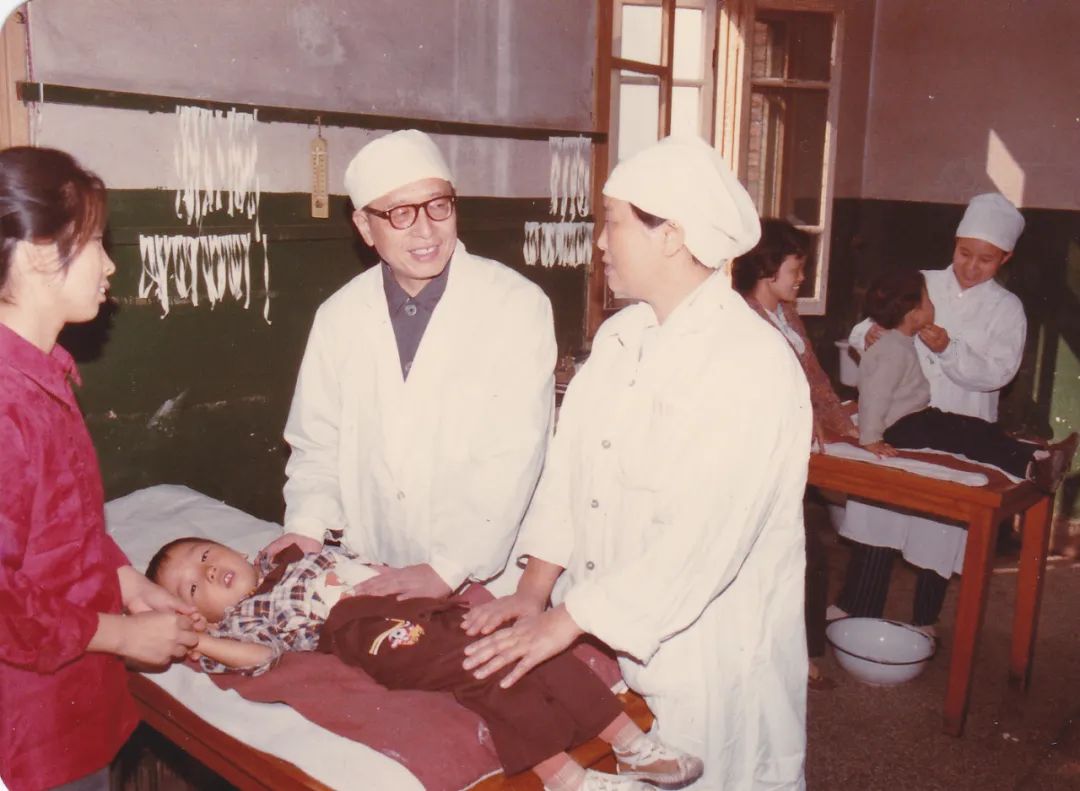

王赞尧查房

王赞尧查房

中国工程院院士张金哲与王赞尧是上医老同学,他曾经说过,沈克非领导的上海中山医院住院医师和助理医师是一年一签,也就是一年一聘,如果工作马虎一点,技术差一点,或者对病人不好,都不会续聘。那个时候,这样的淘汰率是蛮吓人的。他说:“王赞尧能留下来,得到沈克非教授的栽培,非常不容易,也可以说百里挑一吧。”

1949年,江山鼎革,翻天覆地,王赞尧的生活也翻开了崭新的篇章。1950年的一头一尾,王赞尧遇到了人生中的两件大事。

1950年1月,王赞尧与曹荃孙(妇产科医生,曾任重庆医学院附属第一医院妇产科副主任)结为伴侣。王赞尧与曹荃孙同是学医的,两人毕业于不同的学校,工作于不同的医院,从事不同的专业方向,但两个有情人终成神仙眷侣。婚后,这一对新婚佳偶携手相伴走上了抗美援朝的战场,然后又共同将终生事业倾注于重庆一所新建的医学院。

1950年10月19日,中国人民志愿军入朝参战。随后,中国进行了国家动员,上海市医疗卫生系统也进行了广泛的动员。医生护士要求上前线的呼声也很高。1951年1月,上海市医务系统快速组成了抗美援朝医疗队,奔赴前线。

据曾任上医财务处处长的周容回忆,为支援中国人民志愿军与朝鲜人民军,上海市组建了抗美援朝志愿医疗手术总队,下设3个大队。其中,由上医系统集中组建第二大队,大队长由黄家驷担任,副队长由钱惪担任。第二大队第一中队的中队长就是王赞尧,他还兼任中队的手术队队长,曹荃孙也在同一中队,担任第一小队队长。

在《参加上海市医务工作者抗美援朝手术医疗队人员登记表》中,我们依稀可以看到当时的情景。

那一年,王赞尧刚满30岁。他在表中写道:“我们医务工作者不能亲身杀敌,但能救治为国受伤(的战士)。”

他还写道:“任组织分配,但必须在上医抗美援朝手术医疗队工作。”

由于王赞尧技术精湛,认真负责,在医护人员中威望也高,经组织批准,他于1951年1月至9月,担任上海抗美援朝手术医疗队第一中队中队长。

在登记表中,我们也看出了王赞尧的实诚。表中一栏问道:“还存在什么顾虑和困难”。他答:“顾虑家中无人照顾。”然后又写道:“祖母年高体迈,她不希望无人照顾,但为国家出力,她也愿意牺牲自己利益。”

这一年,王赞尧的祖母王顾氏70岁。高中时期,王赞尧的父母先后病亡,启东老家一切全靠祖母主持打理,她不仅继续为王赞尧提供读书的费用,还拉扯着王赞尧的弟弟妹妹,督促孩子们读书学习,含辛茹苦管着孩子们的生活。尽管是提供医疗服务,可这也是为前线提供医疗服务,是上战场,此一去能不能平安归来谁都难以预料,王赞尧说出他内心最顾虑的祖母,这是怎样的一份生死依恋和牵挂!

从抗美援朝前线归来,王赞尧被聘为上海中山医院外科总住院医师;1953年7月,他担任上海中山医院儿外科主治医师及副主任;1958年1月,他当了主任。

关于他在那个年代的工作情况和业绩,我们从一份发黄的“报功材料”中可以窥见一斑。

“一是诊断方面,他的诊断详细、迅速、正确,使诊断不发生错误,使治疗不发生事故。”

“二是手术精细、彻底,使治疗率提高。王赞尧每做大手术前,都仔细阅读、研究手术中的各种程序、步骤,默记于心。手术时细心、耐烦、从容不迫,避免发生错误。遇到困难的手术也沉着不惊,能够临机应变,正确处理。对手术后的患者,王赞尧经常观察病情,尤其对病情严重的更为关怀。”

“三是王赞尧非常认真和耐心地指导和帮助实习医师和助理医师,特别是结合实际制订相关的注意事项和操作规程,包括手术前的准备,手术时的注意事项,各种麻醉的注意事项,术后的注意事项等。王赞尧可以说是把自己的心掏出来,把自己的经验无私地贡献出来。”

“四是教学工作。王赞尧在教学中非常注意教学与实践相结合,在教学实习中,他还甘为实习医师站台,乐于给学生当助手,在手术的过程中针对问题进行讲解。”

材料琐碎而真实。

西迁重庆:终生奉献,无私无悔

1956年,党中央决定由上海医学院助建重庆医学院,并指定由上海医学院儿科医院承担筹建重庆医学院附属儿科医院。

1956年6月1日,重庆医学院附属儿科医院(现重庆医科大学附属儿童医院)正式成立。王赞尧的师兄、小儿传染病学家石美森等也奉命参与组建重庆医学院附属儿科医院。石美森与王赞尧既是同学又是邻居,石美森的夫人凌萝达与曹荃孙恰好也是同学,人熟好说话,石美森最早就来动员王赞尧。他说,希望从上医带几把“好刀”去重庆治病救人,还说,外科在任何医院都是一大块,小儿外科尤其重要。王赞尧和曹荃孙一点也没犹豫,一口就答应了。

王赞尧和曹荃孙夫妇从骨子里认为,有病人的地方就是医生应该出现的地方,从病人的角度来说,上海和重庆的病人更无分别,特别是重庆医疗条件差,那就更需要医生。就这样,1959年11月,夫妻俩从黄浦江畔来到了山城重庆。

当时的情况颇有点打起铺盖就走的味道,王赞尧和曹荃孙带的东西很少,除了必需的生活用品,就是医学文献,唯一的“奢侈品”就是一部唱机,几张唱碟。

好个重庆城,山高路不平。

重庆医学院附属儿科医院虽然在市中心,但是建在高差很大的地方。上上下下全靠双腿。路,有的地方是很陡很窄的石梯坎,有的是草丛中的泥巴路,走起来晴天一脚灰,雨天一包浆,走路摔跤成了家常便饭。从门诊部到住院部,王赞尧一天会上上下下走好几趟。他没有抱怨,反而说,做手术需要站,外科医生不仅要比手上功夫,还要比腿上功夫,站功越好手才不打抖,这就当练脚劲。

1959年12月,重庆医学院附属儿科医院创立小儿外科专业,成立门诊部和住院部,

住院部设床位30张,同时成立小儿外科教研室。王赞尧担任儿外科首任主任。

王赞尧先生说:“从重庆医学院附属儿科医院创立小儿外科开始,一待就是六十余载,至今我都认为在儿科医院的时光是我人生中最浓墨重彩的一笔。”

2012年,王赞尧参加重庆医科大学附属儿童医院儿科研究所成立二十周年庆祝大会

中国儿外科界流传着“三大元老”“四大元老”和“七大元老”等说法,“元老”是谁也许并不统一,种种说法其实都表示了对中国现代小儿外科领域作出突出贡献者的敬意。其中,“四大元老”的说法得到最多人的认可。这四人指的是张金哲、童尔昌、王赞尧和佘亚雄。

张金哲,中国小儿外科主要创始人之一,中国工程院院士,首都医科大学教授。他首先发现了当时死亡率最高的新生儿皮下感染,将其命名为“新生儿皮下坏疽”,并使该病得到有效控制。

童尔昌,中国现代小儿外科的先驱与创始人之一,同济医科大学教授,开展了先天性巨结肠的中西医结合治疗和组织化学诊断的研究,并取得成果,主编《小儿腹部外科学》《小儿外科手术学》等。

佘亚雄,中国小儿外科奠基人之一,上海第二医学院教授。在他的倡导之下,上海第二医学院建立了我国第一个小儿外科专业。1959年,他领衔研究成功的新技术“空气灌肠治疗小儿肠套叠”,可以称为那个时代的代表性成就。

还有一位就是王赞尧。他们的业绩和影响都是医学界公认的。

王赞尧是一个极其低调的人,甚至有些难以言说的“孤独”。难怪在他的《基本档案》上,他也只是“全国最早从事小儿外科工作的五人之一”,“获得的表彰情况”填的是“无记录”。

但我们不能因为他的低调而忽视他的无私奉献。

重庆医学院附属儿科医院是西南地区创立最早的儿科医院,儿科医院创立的小儿外科专业也是西南地区创立最早的,治病救人影响很大,培养学生也非常多。王赞尧作为重庆医学院附属儿科医院小儿外科的主要创始人,自然功不可没。溯及更早,1953年,王赞尧就直接参与了创建上海中山医院小儿外科,并且在临床、教学和科研上都是该院的重要角色。

在学术上,王赞尧的研究文章和著述也不少,特别是对临床工作中发现的病例进行的探索具有很高的学术价值。1953年,他在上医讲课时,就自编小儿外科的讲义。1959年,他又为上医重新自编小儿外科的讲义。

据档案记载,王赞尧“1958年和1962年,参加卫生部指定编写小儿外科教科书,合编”。

据张金哲先生回忆,20世纪50年代初,中国的儿科非常薄弱,大多医院没有设立专门的儿科。随着社会经济的发展,慢慢地,儿科门诊先独立出来,小儿外科则还更后一步。这样一来,全国就需要很多专业素养和专业技术达到要求的儿科大夫,因此就有两条路,一是编教材,二是做培训。卫生部1954年决定在上海召开小儿外科教科书编写会议,以尽快培养全国各地小儿外科人才。1957年,卫生部在上海组织马安权、佘亚雄、过邦辅、张金哲、王赞尧合编中国小儿外科学教科书,这本书是中国小儿外科学教科书的开山之作,其中包含了不少中国案例和中国经验。编教材和做培训,这是着眼于基础和未来的重要举措,为搭起中国小儿外科临床和教学的框架结构起到了历史性的作用。

同时,王赞尧还参加由卫生部指定编写、盛志勇主编的《外科学与外科护理》一书,任副主编。

此外,王赞尧还积极引进国外关于小儿外科学方面的经验,包括理论系统和经典案例,以为借鉴。他以良好的外语能力和扎实的学术功底,翻译了外科和儿科专业文献和书籍40万字以上。

在重要的学术讲座和报告方面,王赞尧也“出场”不少,受到关注,有的属国内首例报告,有的“内容达全国最高水平”。王赞尧还先后在重要的医学杂志上发表论文几十篇,引起医学界广泛关注。这些都足以说明王赞尧在小儿外科学术领域的历史贡献。

大医精诚:盯着孩子的命,

更要盯着孩子的未来

王赞尧在临床上的突出贡献代表性的成果是对婴幼儿血管瘤患者的医治,可以肯定地说,它达到了国内顶尖水平,甚至可以说,在国际上也达到了很高水平。

1965年底,王赞尧被调离了重庆医学院附属儿科医院,到了重庆医学院附属第一医院。幸运的是他还在当他的医生,更大的幸运是他不再是“学术权威”,因而逃脱了1966年下半年疾起的那场风暴。他像一个普通医生那样天天蹲在门诊部看门诊,虽然世间喧嚣,可是他的听诊器只听得到病人的心声。

在接诊的过程中,王赞尧发现了不少婴幼儿血管瘤患者,这种病当时在全世界范围内都是个难题,对婴幼儿患者,盲目开刀和延迟开刀都是错误的。王赞尧看到孩子们受罪,疼在心里。这就是王赞尧最初关注婴幼儿血管瘤的动因。

当时,世界上治疗血管瘤有激光疗法、冷冻疗法、放射性核素疗法,以及口服激素疗法,各有优缺点,国内也没有形成统一的治疗标准。

小儿血管瘤有50%~60%都长在婴幼儿的颌面部,其治疗极有可能给患儿留下终身的“疤迹”,有的甚至还可能因此“毁容”。婴幼儿什么都不懂,命算留下了,可是长大以后呢?王赞尧苦苦思索,怎样才能既解决病患的痛苦,又保护好婴幼儿本初的容貌和成长的俊美之态。

大医精诚,“精”是指技艺至精至微,“诚”是“见彼苦恼,若己有之”,这是悲天悯人的人本关怀。

20世纪40年代,一位主任医师在对一位外科病人做急诊处理时,切除了患者的双手,沈克非先生得知后大发脾气,连连质问该医师:“你让病人今后如何生活?”

王赞尧是沈克非先生的得意门生,言传身教,他和沈克非一样都具有真正的医者仁心。医者仁心不仅仅是治病救人,而且还要从根本上关心患者今后的日常生活,尽可能地保证患者恢复后的生活质量,还有就是从根本上关心病人的尊严,而尊严是人格中不可缺少的重要内容。古人云:夫医者,非仁爱之士,不可托也。沈克非和王赞尧正是具有仁爱之心的可托之士。

婴幼儿大型特殊部位血管瘤治疗在全世界都是难题,正因为是难题,王赞尧就欲攻克。他并不是盲目地去改变什么、创立什么,而是首先仔细阅读药典并在大量的医药文献中寻找线索——国外文献中有使用泼尼松龙(激素类药物)进行注射治疗的相关记录,他关注到了。通过比较筛选,最后确定使用曲安奈德注射液(激素类药物)进行治疗。再确定治疗原则和方法。与常规的手术治疗方法不同,王赞尧采取的是一种非手术治疗方法,其要点是药物瘤内注射,使药量集中到病灶。这种治疗方法标本兼治,同时对病人来说,最大的好处是可以避免手术所造成的损伤,不会留下损伤性疤痕。

虽然前期做了大量工作,但是用激素在人体上进行治疗还是要承担一定风险。当然,也有人认为,血管瘤治疗在全世界都是难题,如果治疗效果不好,家长也难有什么大的怨言。有人劝王赞尧不要冒险,“小心驶得万年船”,按传统方法进行治疗会少惹“麻烦”,不会担责。不过王赞尧明白,任何临床治疗的进步和医学的发展总伴随着风险,有些风险是躲避不了的,好的医生总是与风险较量、博弈并克服困难。

当然,“艺高人胆大”的前提是“艺高”。王赞尧有丰富的临床经验,有深厚的理论基础,不会盲目地拿病人作试验。他把想法和治疗方案向医院领导报告后,得到了全力支持。王赞尧在具体实施中也非常谨慎,首先征得病人家属的同意,选择病情简单的病人,而且在不重要的部位进行治疗,结果如同预想,效果良好。他总结经验后再筛选出不同病症的患者进行治疗,进一步巩固成果,优化治疗方案。王赞尧和他的团队经过不同病人、不同病症的反复治疗,最终得出了有效的治疗方法。

就这样,步步惊心、殚精竭虑的临床探索用语言总结出来竟然是如此的轻松简单。采取这样的医疗方法,只要诊断正确,孩子岁数不怕小,而是越早治疗越好,通过一针、二针、三针,既治好了孩子的病,又保护了孩子的容颜。

王赞尧首创的糖皮质激素瘤内注射治疗婴幼儿大型特殊部位血管瘤,疗效肯定,方法简易、经济,很快就在全国得以推广。该研究成果载入《中国八五科学技术成果选》及《中国科技成果大全》第13卷。另外,王赞尧通过实验研究还提出了婴幼儿血管瘤的发生及发展与雌激素有关的学说,为进一步研究血管瘤的发生机理提供了理论基础,也为临床治疗某些大型婴幼儿血管瘤及特殊部位的血管瘤提供了理论支撑。这项成果系国内外医学界的首次报道。

如今,重庆医科大学附属儿童医院开设了小儿血管瘤专科门诊,有七八个医生专门接诊。他们每天非常忙,一年接诊的病人达上万人次,至今已接诊了30万人次以上。美国、加拿大、英国、西班牙、瑞典、丹麦等国家的病患慕名而来,对治疗的效果也感到非常满意。

对曾经治疗过的病人,王赞尧很注意做好随访工作。据了解,王赞尧对有的病人随访达10年以上,有的甚至达25年。

王赞尧曾说:用保守方法治疗,孩子也许会因此而失去看明天太阳的机会,而用新的方法治疗,他们就是明天的太阳。