“李主任,孩子恢复得很好,现在都能坐稳了!”

近日,重庆医科大学附属儿童医院神经外科副主任李禄生主任医师收到一位患儿倩倩(化名)家长发来的照片,照片里的宝宝神采奕奕,如果没有头顶那道浅浅的疤痕,你可能无法想象,去年底医生从刚刚满月的她大脑内揪出了一个“定时炸弹”。

七个月的倩倩可以独坐

2024年10月,刚出生一周的倩倩,一周内头围竟从24.5厘米猛增至28.5厘米——相当于每天增长近0.6厘米,远超新生儿日均1毫米的正常增速。这头围异常增速的背后,竟藏着一个3厘米的致命脑瘤!“婴幼儿的头围是反映脑部和颅骨发育的重要指标。”李禄生解释道,“若头围增长过快或过慢,可能提示脑积水、小头畸形等发育异常。”

新生儿头围一周内暴增4厘米 揪出脑内“定时炸弹”

据倩倩妈妈回忆,在孕24周的四维彩超中,胎儿已显现“头围偏大、整体偏小”的异常信号,起初仅仅是怀疑胎儿发育较慢,比正常孕周偏小,当地医生建议补充蛋白质。到了孕38周+3天,超声显示脑室宽度17毫米(足月胎儿脑室宽度正常值<10毫米),提示胎儿有脑积水,夫妻二人从当地紧急转诊至重庆市妇幼保健院。

然而实际情况比想象中更加糟糕!

医生建议紧急剖宫产,并对倩倩进行了严密的头围监测。“出生时头围为24.5厘米,住院一周后,就达到了28.5厘米!”倩倩妈妈回忆,“她的头身比例越来越不协调,小脸被硕大的头颅衬得只剩巴掌大。”随即医院启动绿色通道转诊至重庆医科大学附属儿童医院。

神经外科副主任李禄生触诊发现:倩倩囟门鼓胀如气球,头皮静脉曲张如蚯蚓盘踞——这是典型的高颅高压表现。

进一步寻找原因病因,最终头颅的增强MRI锁定了“元凶”:倩倩第三脑室深处,一个形如菜花、血管密布的3厘米肿瘤正在疯狂“放水”。更致命的是,肿瘤完全堵塞脑脊液循环通路,形成“双重脑积水”——既过量产水,又阻断排水,每日新增加约20毫升脑脊液,头颅如同持续加压的高压锅。

在发丝般的血管上“拆弹” 巧用骨缝闯生死关

“患儿年龄太小,手术的话,风险高;但不做手术的话,持续加重的脑积水会持续压迫脑组织,孩子可能丧失语言和运动能力,甚至死亡。”李禄生教授介绍。

但是手术的风险是巨大的,手术专家团队面临四重“死亡关卡”考验:

年龄极限——患儿体重仅2.6公斤,全身血量约250毫升,失血50毫升即相当于成人出血1000毫升,短时间内这样的出血是致命的;

肿瘤特性——瘤体如嫩豆腐般易碎,血供却异常丰富,盲目触碰可能引发“血崩”;

位置险要——深嵌第三脑室,紧贴控制意识的中脑和大脑核心静脉丛;

性质未明——不排除恶性肿瘤可能,但活检风险等同直接切除。

做手术?不做手术?看着刚刚满月的女儿,倩倩父母彻夜难眠。甚至已经下定决心,又因恐惧叫停了手术。听完李教授对病情的反复分析,又与手术团队一次又一次的沟通后,夫妻俩选择放手一搏:“赌一把!要为孩子博下未来!”

由重医附属儿童医院神经外科、麻醉科、新生儿科、ICU、超声科、放射科组成的MDT团队开始了紧张工作:麻醉科定制精准控制血压方案最大限度减少出血;新生儿科护航围术期生命体征;ICU预演术后监护流程......

而神经外科李禄生教授团队突破传统大开颅术式,设计了一条沿前囟门骨缝的微创路径。“新生儿颅骨未闭合的骨缝,恰恰是手术的‘天然通道’。既能减少创伤,又保留颅骨重建能力。”李禄生教授解释。

手术在显微镜下展开。神经外科团队通过不足3厘米的骨缝间隙,在显微镜下逐层分离肿瘤。“最关键的步骤是找到肿瘤的血管蒂。”李禄生教授回忆,团队利用新生儿颅骨可扩张的特性,通过骨缝间隙动态调整操作空间,最终在肿瘤大出血前成功离断主要供血动脉。这场持续3小时20分钟的手术,实际出血量控制在15毫升以内,远低于预期临界值。

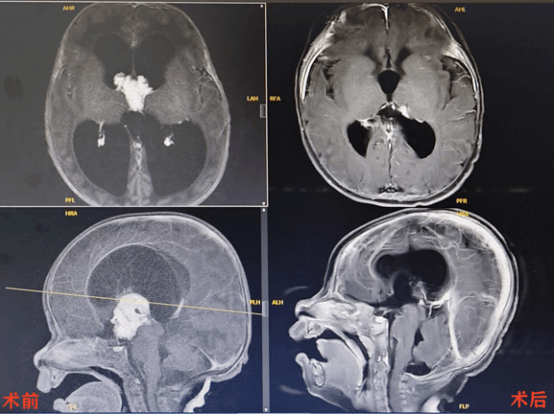

术前,三脑室内血供极其丰富的肿瘤,重度脑积水;术后半年复查,肿瘤全切,脑室轻度扩大,基本恢复正常

医患携手 共同守护从手术台到家的新生之路

出院前,李禄生教授千叮万嘱:“每天必须观察头部变化,一旦发现脑积水压力增高,要马上去医院抽水减压!”父母在Ommaya囊(头皮下储液囊)前化身24小时哨兵,喂奶、清洁无不精细。

医疗团队同样严阵以待。术后最担忧继发性脑积水——术区积血可能堵塞脑脊液吸收通路。

1个月后复查

可喜的是,1个月后复查:患儿脑室宽度从最宽处约27毫米成功缩至约10毫米,头颅形态向正常恢复。李禄生教授指着CT影像感慨:“若在颅骨闭合的幼儿期手术,脑组织塌陷形成的空腔极易引发致命积液,但婴儿骨缝的重叠能力化解了这一危机。所以超低龄的患儿手术既是挑战也是生机。”

从出生到出院,整整54天,当倩倩爸爸第一次抱着女儿回到家中时欣喜难掩:“确诊肿瘤时,心情像坐过山车跌入谷底。手术成功那一刻,希望才重新燃起。那段日子,晚上抱着孩子在医院走,一刻也舍不得放下。感谢重庆医科大学附属儿童医院给了我女儿第二次生命!”