近日,重庆医科大学附属儿童医院泌尿外科运用后腹腔镜成功为一名肾上腺神经母细胞瘤11月龄患儿小星(化名)实施肿瘤切除术。据了解,这是西南地区该技术实施的最小年龄患儿。

由于儿童体腔空间狭小等生理特点,腹腔镜上尿路手术在儿童群体中多采用经腹腔入路方式,国内外儿童采用后腹腔镜的极少,此次手术入路大胆尝试,不仅体现了泌尿外科团队对技术创新的执着追求,更承载着家属对患儿减少手术损伤的深切期盼。

“制伏”悄悄增大的肿瘤:传统入路or大胆创新

男宝小星在孕晚期产检即发现右侧肾上腺存在包块,院外医生建议规律随访。“今年5月,随访过程中发现孩子的肾上腺包块突然增大了。”忧心忡忡的父母慕名来到重医附属儿童医院泌尿外科就诊,很快被安排住院治疗。

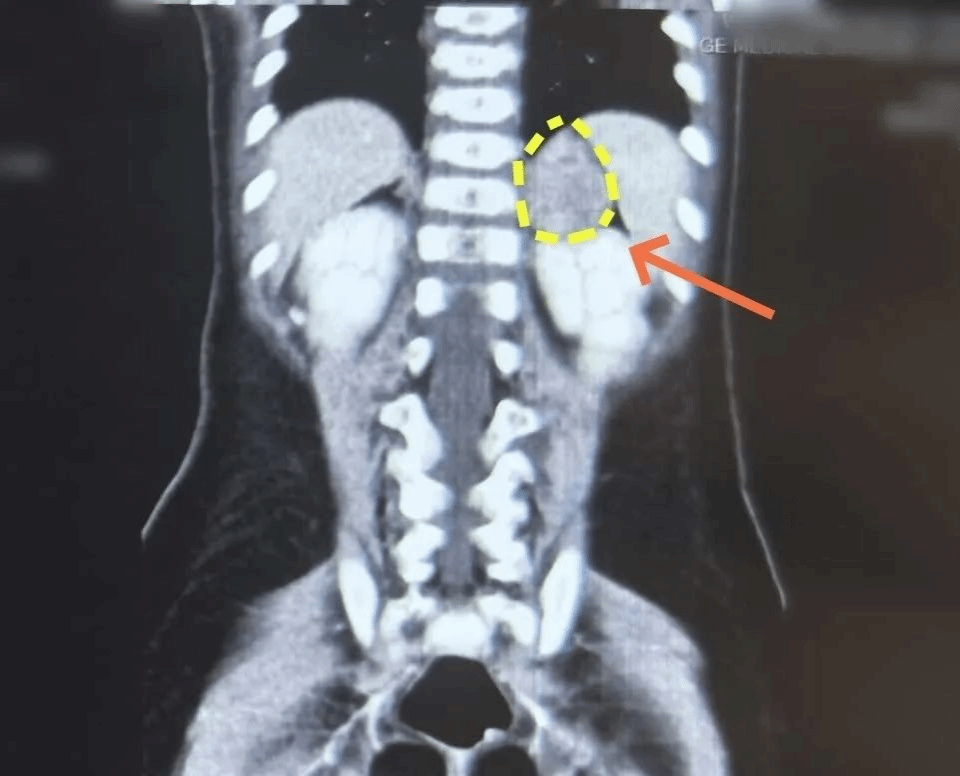

箭头指向为肿瘤

结合影像学检查结果,泌尿外科团队展开深入讨论。考虑到患儿年龄尚不足1岁,肿瘤位于右侧肾上腺区,位置深,且紧邻肝脏、胆囊、胰腺、十二指肠、肾脏等重要脏器,常规肿瘤手术方式会对患儿造成较大创伤,团队最终决定采用后腹腔镜技术进行根治性切除。

切口小、美观、术后恢复快的腹腔镜手术,已成熟运用在泌尿外科领域,包括经腹腔和经腹膜后两种手术入路方式,且各有特点。其中,经后腹膜腔镜手术由于操作空间小、手术体位要求特殊,主要应用于成人并作为首选入路方式,在儿童尤其是低龄儿童中应用极少。

“儿童腹腔镜手术多选择经腹腔入路,但泌尿外科上尿路腹腔镜手术的操作对象是腹膜后器官,包括肾脏、输尿管、肾上腺等,这些器官位置较深,因此经腹膜后手术入路(侧腰位置)方式对于部分上尿路手术来说更具优势。” 泌尿外科副主任张德迎教授介绍道。

后腹腔镜:“单刀直入”抵达手术目标区域

张德迎教授提到,经腹腔手术操作空间大,但手术器械在到达后腹腔之前,需要层层拨开肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、肠管等脏器,还要避开重要的血管,不仅考验医生的操作技术,也一定程度增加患儿的损伤风险。

而后腹腔镜手术虽然操作空间相对较小,但医生能直接经腰部进入腹膜后间隙,解剖层次清晰,能快速定位目标器官,避免对腹腔内肠管、肝脏等器官的推移或干扰,还能减少血管损伤,降低术后肠梗阻、肠粘连、腹腔感染等并发症发生风险,有助于患儿术后更快恢复,且疼痛更轻。

虽然经后腹膜手术入路优势显著,面对两种手术入路选择时,泌尿外科团队仍有所犹豫。

原来,重医附属儿童医院泌尿外科经腹入路经验丰富,新生儿手术也可顺利完成。而后腹腔镜在国内外泌尿外科和小儿外科也都是多用于5岁以上的儿童,低年龄儿童后腹膜空间狭小、腹膜薄弱,查阅文献国内外可供参考手术经验也寥寥无几,更何况是不满1岁的孩子,手术实施难度无疑大大增加。

为了尽可能降低孩子的手术损伤,术后更好地恢复,综合考量并积极和家长沟通后,张德迎教授还是决定带领团队迎接未知挑战,他反复预演手术过程,针对术中可能发生的情况做好充分预案。

手术开始便遇到了意料之中的困难。

“为充分暴露手术区域并减少组织损伤,后腹腔镜手术体位采用折刀位(一种侧卧位改良体位,头低脚低暴露腰部,形似折刀),但患儿身长短,体位固定很困难,体位改变可能会导致手术无法完成。”张德迎教授说道。

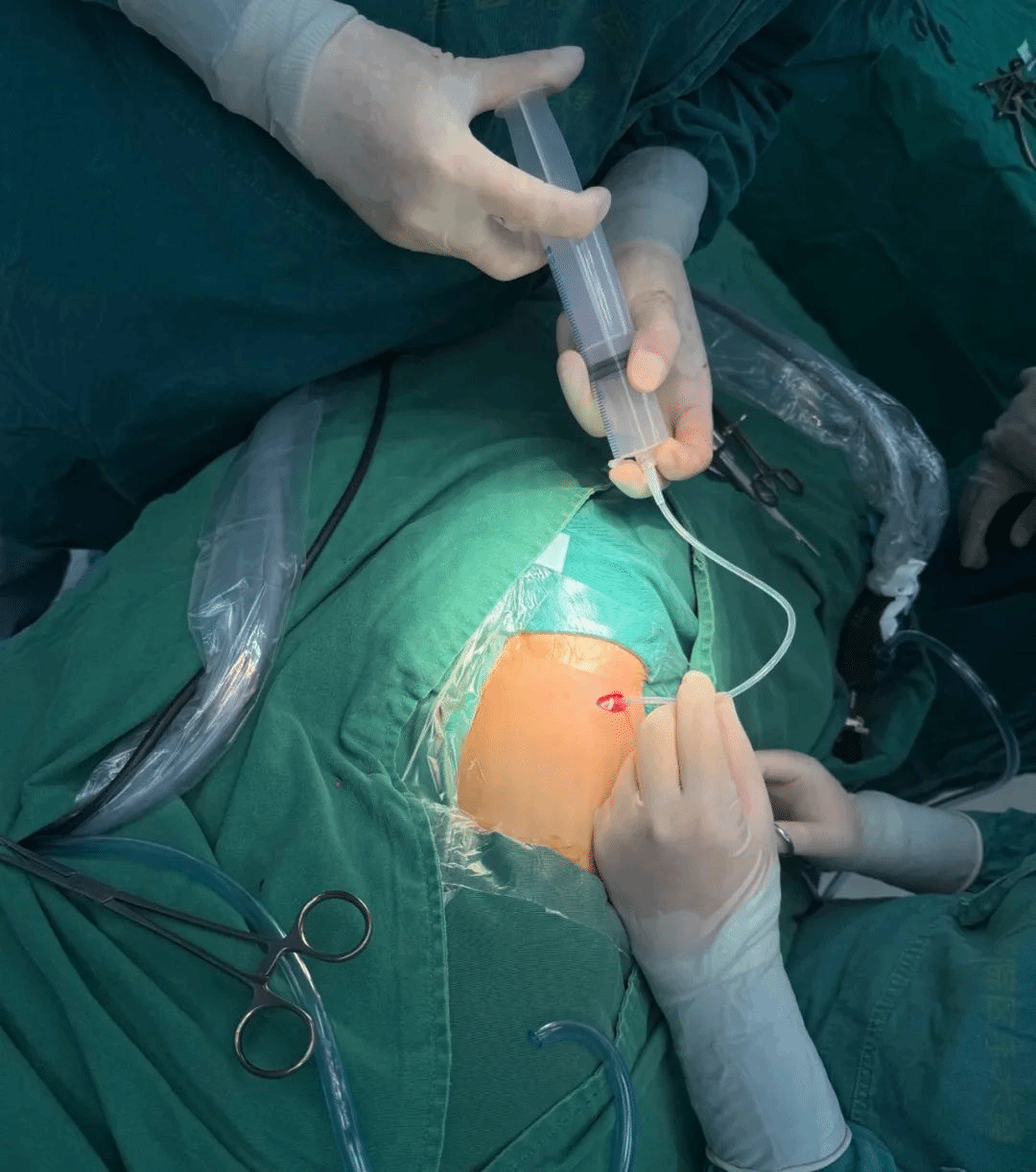

经手术麻醉、护理团队等密切配合,患儿体位成功固定。随后,张德迎教授团队利用手术器械和球囊人工建立不足150 cm3(约成人拳头大小)后腹膜操作空间,再于患儿的右侧腰部建立手术入路通道,最终顺利完整切除右侧肾上腺区3厘米的肿瘤,术中出血不足2ml,术后当天患儿即可进食。

医生利用球囊建立后腹膜操作空间

术后患儿病检提示是神经母细胞瘤Ⅰ期,分化差型,低危组。神经母细胞瘤(neuroblastoma,NB)是婴幼儿最常见的颅外实体肿瘤,占儿童恶性肿瘤的8%~10%。目前,小星已完成第一阶段的化疗,顺利出院。