7岁的甜甜(化名)是个活泼乖巧的小姑娘,可是这位脸庞时常挂着甜美笑容的小女孩背后,却被尿失禁困扰了4年。如果没有下面这项新技术,甜甜还要继续困在“白天上学穿尿不湿”的尴尬境地中。

近日,重庆医科大学附属儿童医院神经外科团队为“神经源性膀胱”患者甜甜实施了重庆市首例低龄儿童骶神经刺激器植入术,为她的膀胱成功安上控制排尿的“调控器”。“现在孩子白天终于不用穿尿不湿了,能自己控制小便了。”甜甜妈妈如释重负说。

“妈妈,为什么我和别的小朋友不一样?”

甜甜出生后不久,一家就踏上了求医之路。因甜甜出生后即发现骶尾部包块(脊髓脊膜膨出),经诊断甜甜患上脊髓栓系。

脊膜(脊髓)膨出属于先天性中枢神经系统发育畸形,是由于胚胎时期神经管未能正常闭合使脊膜(或脊髓)从脊柱裂隙间膨出,膨出部分与周围组织粘连导致脊髓被固定在异常位置引起脊髓发育不良,不处理可致肢体瘫痪、大小便失禁等。

不到1岁甜甜就进行了脊髓栓系松解术、脊膜膨出切除修补术。虽然及时进行了手术,延缓病情进展,但由于严重的脊髓发育不良,甜甜大小便功能障碍症状还是逐渐加重,最终出现尿失禁、便秘症状,5岁时甜甜确诊为“神经源性膀胱”。

“脊膜(脊髓)膨出、脂肪瘤型脊髓栓系等严重的脊髓发育疾病和脊髓损伤是儿童神经源性膀胱的常见原因。”神经外科脊柱脊髓疾病组周建军副主任医师解释到:“人体排尿是一个复杂的神经支配过程,简单来说,储存在膀胱的尿液达到容量上限,产生尿意,这一信息会通过骶神经、脊髓传入大脑,大脑发出‘主人想排尿’的指令,如果条件允许情况下膀胱逼尿肌收缩,尿道括约肌松弛,实现排尿。神经源性膀胱是由神经因调控异常导致的膀胱储尿与排尿功能失调,导致尿失禁或尿储留。”若不及时干预,还会继发肾积水,损害肾功能,甚至发展为肾衰竭。

2023年甜甜尿失禁问题越发严重,门诊复查发现脊髓栓系术后再粘连,由于脊髓栓系已继发神经源性膀胱,栓系松解手术已经无法解决患儿尿失禁问题。但是,为防止继发下肢神经功能障碍及脊柱侧弯等脊髓栓系并发症,医生为甜甜进行脊髓再栓系松解手术,术后恢复顺利。术后观察1年排尿功能仍无明显改善,再次检查评估确诊为神经源性膀胱,为改善排尿问题,决定为甜甜安排骶神经调控手术。

“妈妈,为什么我要穿着尿不湿上学,为什么我和其他小朋友不一样?”随着甜甜年龄增大,也越来越在意自己和同龄人的差异。

重庆最小年龄儿童骶神经调控术

骶神经调控术是目前最先进的神经源性膀胱治疗方法,是一种可逆、可调节、高度靶向性、微创的疗法。

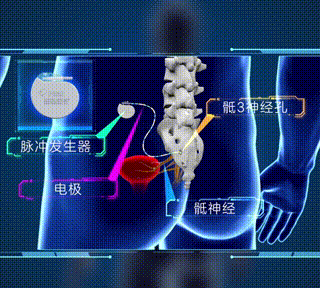

将骶神经神经刺激器(又称膀胱起搏器)置入体内,利用介入技术将低频电脉冲连续施加于特定骶神经,以此兴奋或抑制神经通路,调节异常的骶神经反射弧,进而影响并调节膀胱、尿道/肛门括约肌、盆底等骶神经支配靶器官的功能,从而改善排尿功能异常的症状。

骶神经调控术在治疗成人非梗阻性尿失禁的应用已比较成熟,应用于儿童尚属于起步阶段,国内近年才开始开展,低龄儿童应用的更少。

由于儿童处于生长发育期,骶神经刺激器电极植入之后,随着脊柱、骶骨等生长,电极可能会发生移位,失去电刺激效果,从而面临二次手术的风险。因此,国内通常等到14岁脊柱发育基本成型后进行手术。

“四五岁的孩子穿尿不湿勉强还能接受,但进入学龄期后的生活质量和心理健康如何保证?”

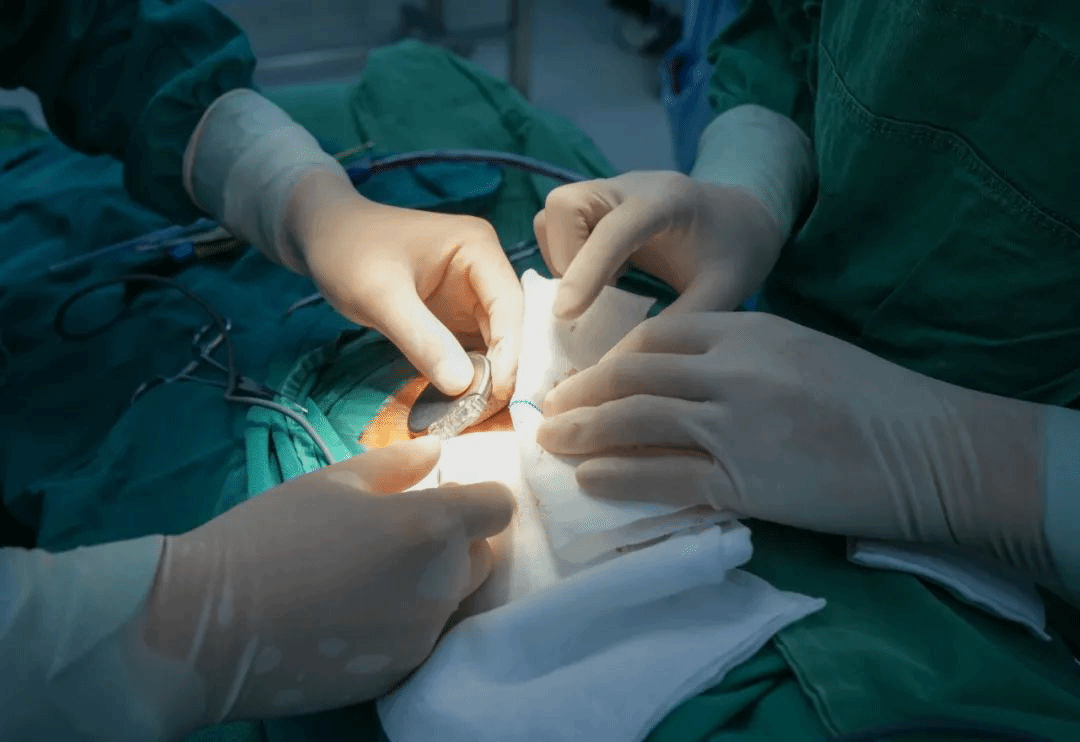

面对患儿和家属的期盼,避免患儿膀胱的功能进一步恶化,让患儿能够更早获益,神经外科主任梁平教授、翟瑄教授带领神经外科团队大胆创新,勇于尝试,决定开展低龄儿童植入骶神经神经刺激器,通过评估电极扎入深度和电线预留长度等来尽量解决生长发育面临的电极移位问题。

骶神经调控术分为测试期、永久植入期两期进行。一期手术后,甜甜的排尿功能显著改善,自主排尿意识明显增强,白天再也没有发生漏尿情况,测试结果满意。一个月后,医生为甜甜进行刺激器二期植入,术后恢复良好,已经顺利出院。这一手术为面临类似困境的患者带来尽早治疗的希望。

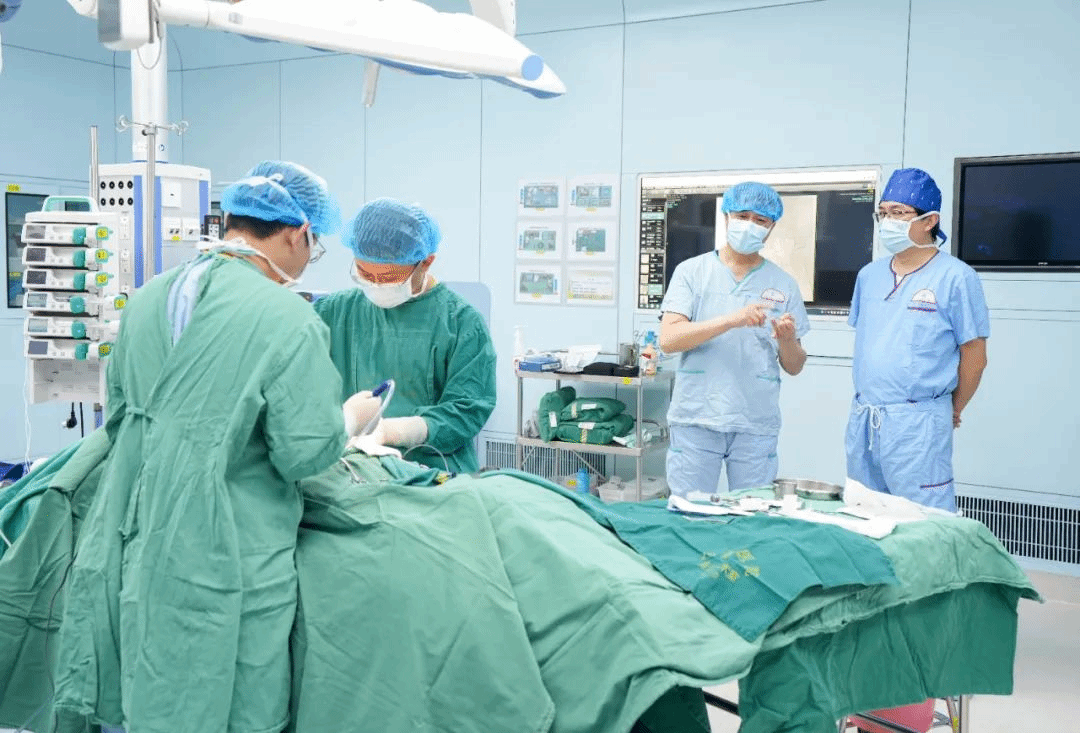

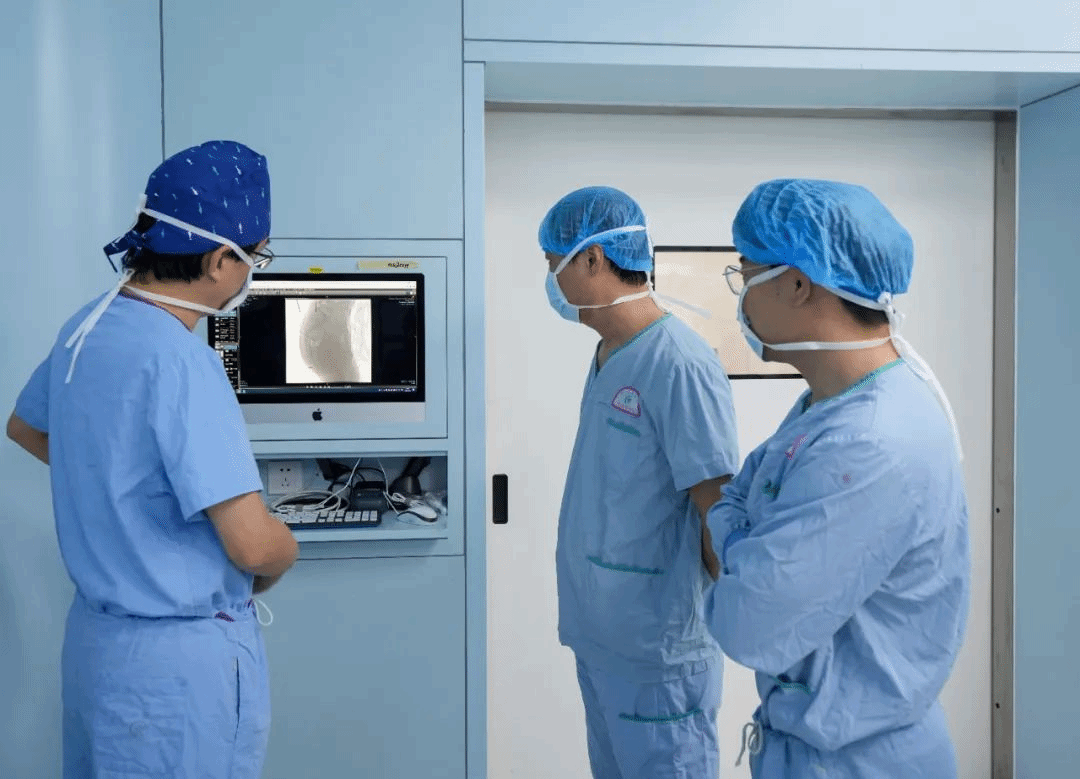

一期测试手术

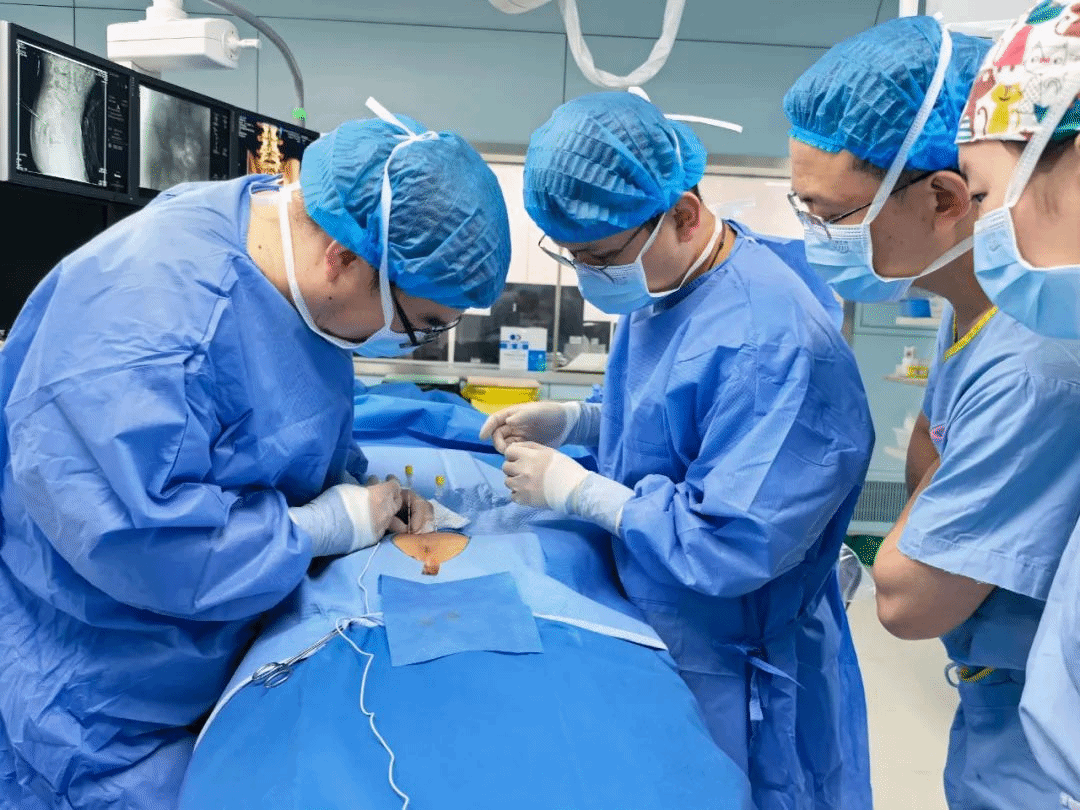

二期植入手术

重医附属儿童医院神经外科脊髓脊柱疾病组每年完成200多例脊髓脊柱手术(包括脊髓栓系,脊髓脊柱肿瘤,颅颈交界区畸形,骶神经调控,脊髓电刺激等),拥有丰富的治疗经验。