近日,重庆医科大学附属儿童医院神经外科梁平教授团队通过神经内镜经纵裂胼胝体和经鞍结节蝶骨平台联合入路,分别从大脑上方和鼻腔“出击”,分两次将患儿大约5.5cm×4.7cm×4cm的巨大实质性颅咽管瘤顺利剥离出来。

军军口中的纪医生则是手术主刀医生——神经外科纪文元副主任医师。而军军在大人眼里也是位“天使”男孩,“我家孩子成绩比较好,年级有三个班,考年级前五名的。他情绪也很稳定,在这住院护士阿姨都挺喜欢他的。”军军妈妈谈起儿子时,语气里难掩骄傲。“所以能遇到纪医生救了孩子,我们真的很幸运!”

迷惑医生的“特殊肿瘤” 成为科教书上百分之一

端午节前夕,一向很少生病、生长发育也正常的军军,突然告诉妈妈自己前额有些痛,还伴有头晕。当地县医院看了后开了些药,“可吃了三天,孩子还是喊头痛,我就觉得情况不对。”军军妈妈联想起一颅内肿瘤史的朋友,也是有头痛症状,顿时警觉起来。

于是趁着端午节假期,父母带孩子来到重医附属儿童医院打算仔细检查一番,“当时还计划看完病后在重庆玩几天。”然而,头颅CT检查结束后,返回诊室途中,军军爸爸就接到放射科医生的电话:“孩子脑积水,考虑肿瘤,需要急诊入院!”这一个信息无疑是晴天霹雳。“得知消息后,我的腿都在打闪。”

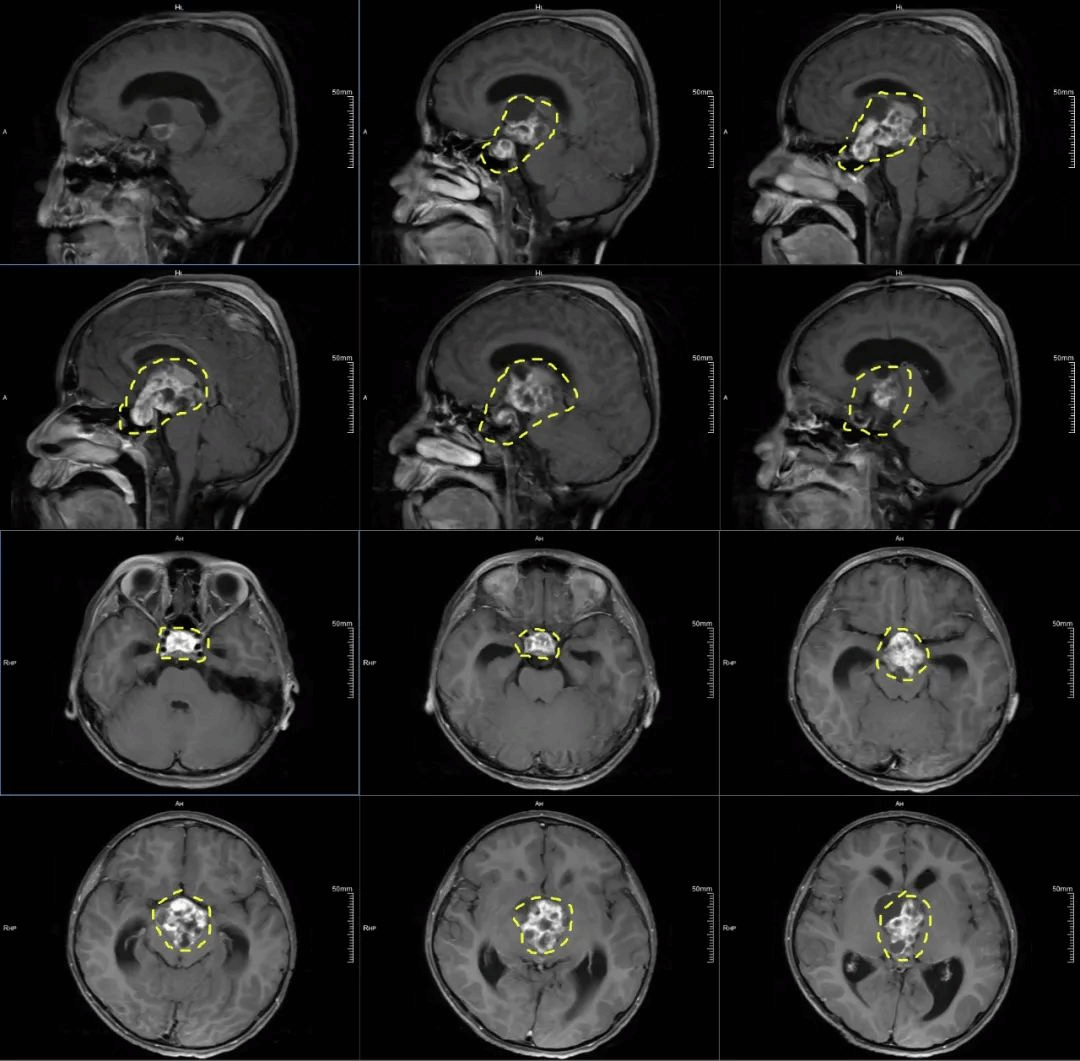

入院后,神经外科紧急处理军军的脑积水,同时完善核磁共振等相关检查。

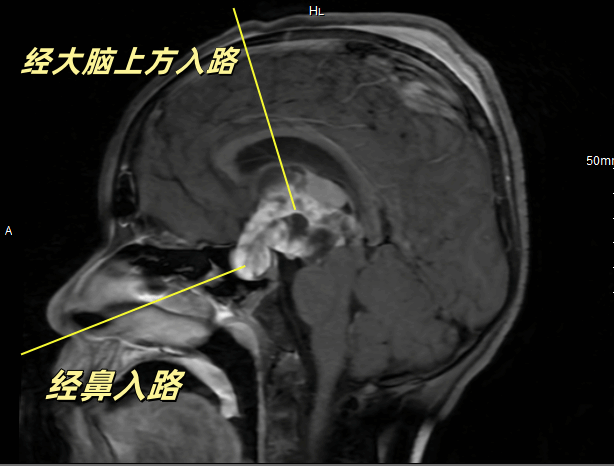

“肿瘤体积很大,从鞍内沿着垂体柄生长,蔓延到第三脑室,并充满整个第三脑室。”纪文元副主任医师说。

术前核磁共振影像图

“孩子脑袋里长得是什么肿瘤呢?”

面对军军父母的焦急疑问,综合各项检查结果和孩子的症状,术前科室病例讨论时,医生其实并没有把颅咽管瘤列为“头号嫌疑元凶”,而是将目标锁定在胶质瘤——这种长了切不干净,还总爱长回来,治疗难度很高的肿瘤。

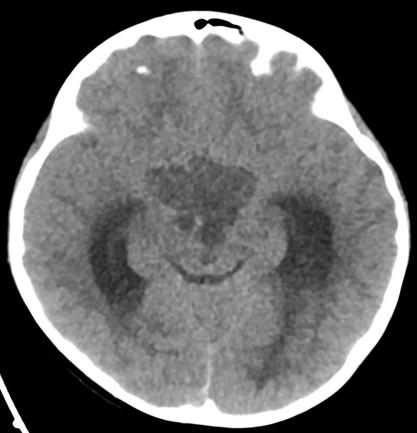

“因为教科书上介绍儿童颅咽管瘤几乎都会有钙化,但CT显示孩子的肿瘤毫无钙化迹象。”术后复盘军军的病例时,纪文元副主任医师仍觉得“不可思议”。“这个患儿颅咽管瘤十分不典型。”

CT图显示肿瘤没有钙化

若钙化,肿瘤部分呈现白色

联合入路 “两路夹击”拿下巨大肿瘤

由于肿瘤体积太大,单一手术入路无法完成切除,团队决定分两次手术。

“术前计划先从大脑上方,经纵裂胼胝体把三脑室内的大部分肿瘤切除,如果病理结果是胶质瘤或其他恶性肿瘤,残余的肿瘤就采用放化疗;如果是良性肿瘤,再从鼻腔,经鞍结节蝶骨平台入路,将下丘脑垂体轴剩余部分的肿瘤切除。”

第一次手术过程中,病检得出“颅咽管瘤”的结果,颅咽管瘤是儿童常见的先天性颅内良性肿瘤。

得知这一消息后家长瞬间松了一大口气,手术也顺利将第三脑室的肿瘤完整切除。“纪医生的技术很好,几乎看不见孩子头上那条手术疤痕。”军军爸爸说。

时间来到一个月后的第二次手术,此时肿瘤虽仅剩四分之一,但是难度却骤增数倍。

“剩余肿瘤位于颅底,位置深,与下丘脑、垂体、视神经、视交叉、颈内动脉等重要神经血管结构粘连紧密。”纪文元医生说,颅咽管瘤具有易复发的特性,因此保护周围神经血管同时,还要尽可能完整切除,降低复发几率。

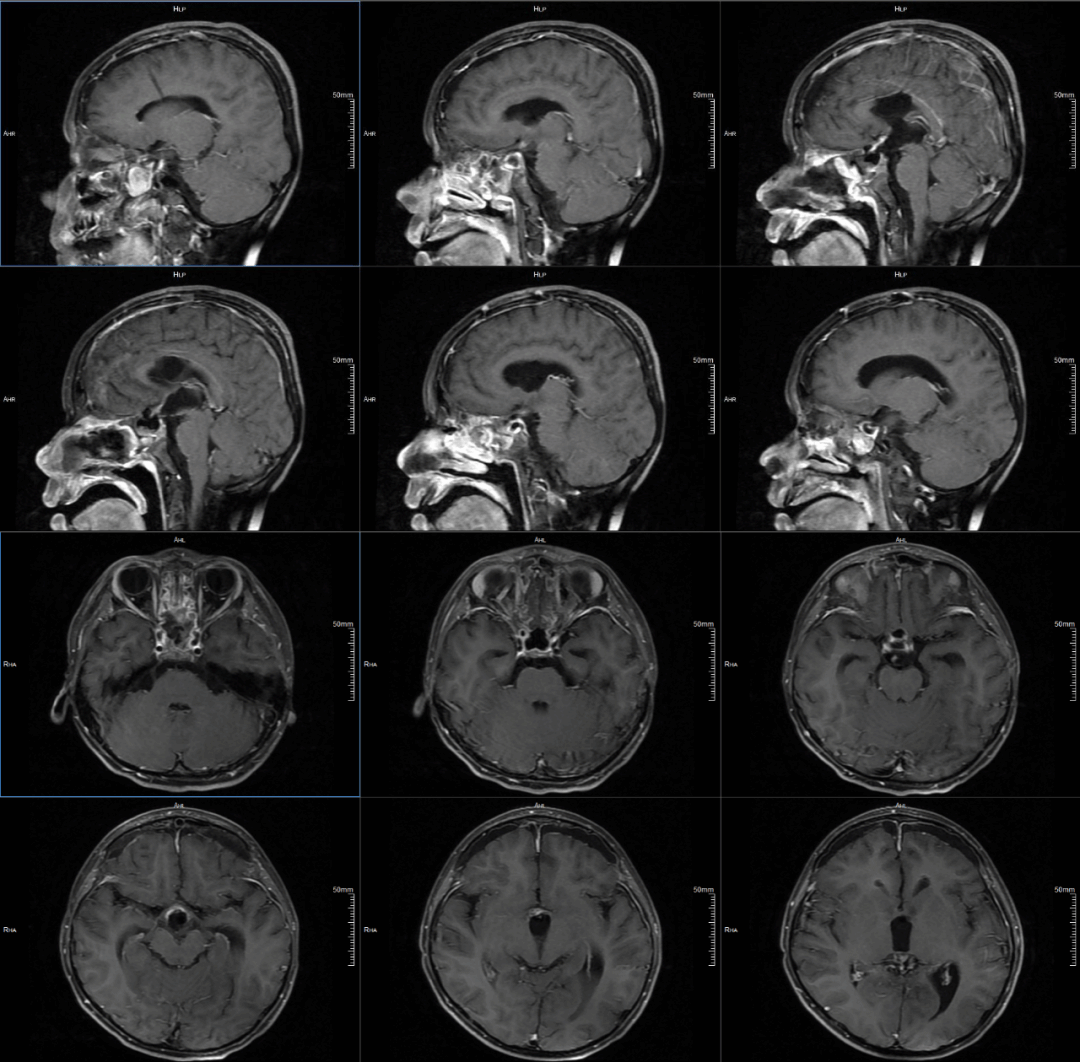

最终,历时八小时,纪文元医生在直径不足1.5厘米的狭小空间内,采用轴内分离切除的技术,小心翼翼将剩余肿瘤一点一点慢慢剥离下来,不仅没有损伤周围血管和神经,还保留了残存的垂体和垂体柄。“只残留约0.5毫米大小的薄层肿瘤。”纪文元医师解释,这部分残留肿瘤呈“指压状”陷入下丘脑,若强行剥离会损伤下丘脑,得不偿失,术后注意随访观察肿瘤是否会发生变化即可。

术后核磁共振影像图

“这已经是最完美的结果了。术后孩子的记忆力、视力一点都没有受到影响。”军军妈妈满意说。

当问及还有什么想补充时,军军妈妈开玩笑地说:“除了感谢,我最想请纪医生吃一顿饭!”细心的军军妈妈发现纪医生的手术几乎都是6小时以上。“不能按时吃饭,他的胃肯定不好,而且6小时保持一个姿势,需要多大的精力和体力啊!可他手术后,还不忘回到病房查看病人情况。”

后记:当天使男孩遇上天使医生,医生全力守护“稚嫩”的希望,患儿及家庭充分信任和理解医生,这份双向奔赴的默契与温暖,正是医患关系最本真、最美好的模样。