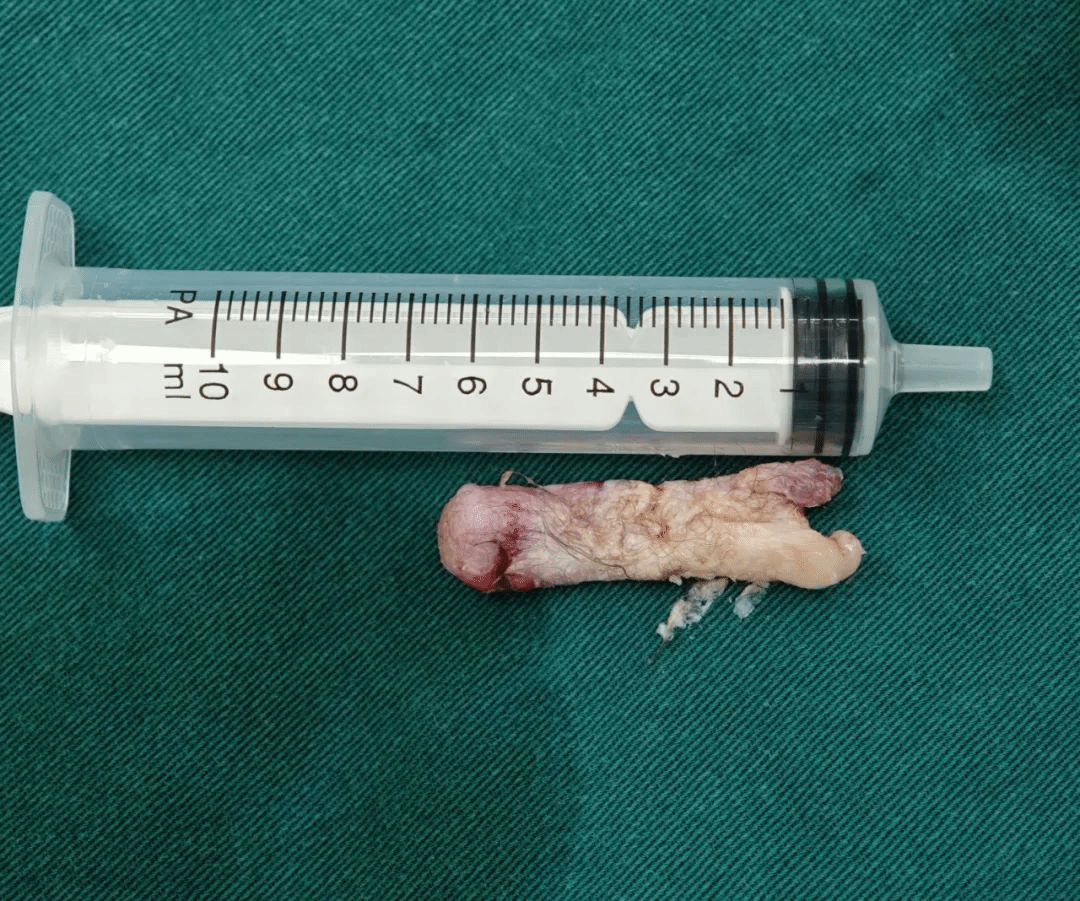

“出来了!”随着重庆医科大学附属儿童医院手术室里传出一阵激动的雀跃声,耳鼻咽喉头颈外科苏述平副主任医师从6个月的甘肃患儿妙妙(化名)鼻腔深处“揪”出一个长约2厘米的“小肉球”,更惊奇的是肉球还生长着毛发。

“这就是导致患儿左耳朵长达4个月流脓的‘元凶’。”苏述平副主任医师说。

这个长了毛的“肉球”究竟是什么?

6月龄宝宝耳朵流脓 和鼻子内罕见“小疙瘩”有关?

“4个月前,孩子左耳突然开始流脓,一直用滴耳液,却没有好转的迹象。”妙妙妈妈说,来重庆前,在当地医院做了鼻咽镜检查发现孩子鼻咽部左侧长了“小疙瘩”,把妙妙父母吓坏了。

由于当地医院不能处理,经人介绍下,来到重庆医科大学附属儿童医院就诊,门诊初步检查后,以“慢性中耳炎、鼻咽部新生物”收入耳鼻咽喉头颈外科病房,并完善相关检查。

“从影像图上看,患儿鼻咽部的新生物从鼻咽部顺着咽鼓管,蔓延到中耳鼓室内(箭头指向),病例十分少见。”苏述平副主任医师说道,从业20余年的他也是第一次遇过这样的病例!

耳鼻咽喉头颈外科立即组织全院多学科会诊,对患儿病情进行全面评估。医院神经外科、麻醉科、重症医学科以及放射科各位专家各抒己见。得出初步结论:该患儿鼻咽部病变为良性的可能性大,但仍需完善病理活检进一步确定。

得知此消息后,家长喜忧参半,开始对孩子的手术担忧起来。苏述平副主任医师安慰家长的同时,也开始为患儿手术做准备。“该病变虽然范围较广,但与周围组织分界尚清晰;其中,中耳部分病变切除的手术操作仍具有一定的挑战性。”术前,苏述平副主任医师一边仔细阅读CT图像,一边缜密分析。

有惊无险 巧手“揪出”小肉球

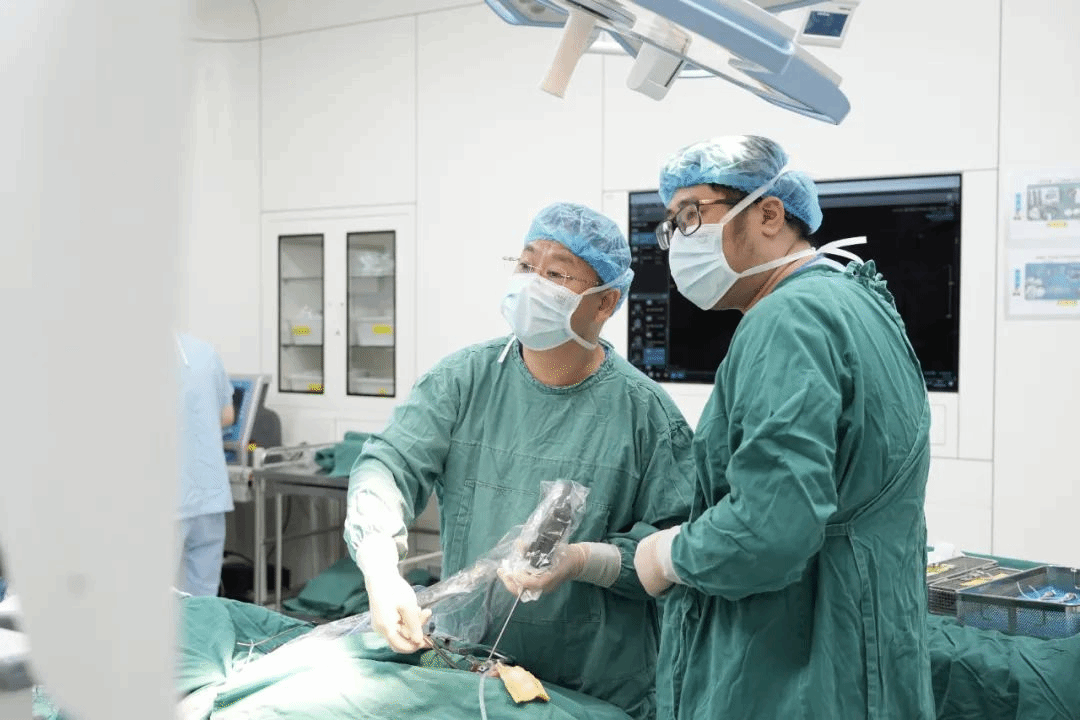

手术准备充分后,由苏述平副主任医师主刀,耳鼻喉咽喉头颈外科陈成主治医师、麻醉科史淑君主治医师、唐旭巡回护士协助,手术顺利开始。

内窥镜由左侧鼻腔探入患儿鼻咽部,乳白色“肉疙瘩”映入大家的眼帘,与术前评估的相同,病变组织长得很深。“需要找到组织蒂,连根切除病变。”

就在大家为找不到病变组织蒂而感到束手无策之际,苏述平副主任医师用止血钳轻拉病变时,突然发现病变组织与咽鼓管境界边界清楚,结合术前影像学表现,考虑根蒂来源于鼓膜内侧及咽鼓管鼓室口黏膜,最终逐步剥离病变组织。于是出现了文章开头那幕,病变组织大小2厘米x1厘米。

术后病检揭开了“肉球”的真面目——毛息肉。“毛息肉‘肆意’生长导致鼓膜穿孔。”苏述平副主任医师解释患儿耳朵流脓数月的原因。

据文献报道,毛息肉是一种较为罕见的先天性良性病变,患病率约为1/40000。发病部位常位于鼻咽部和口咽部,毛息肉临床表现因部位及肿物大小不同表现各异,常因影响呼吸而在新生儿或婴儿期被发现,重者可导致呼吸窘迫或窒息。

本案例中的患儿临床症状十分不典型,仅表现为左侧外耳道溢液,需专业耳科医生对其诊断进行充分鉴别;而针对此类疾病的诊治,需围手术期多学科全方位评估。

术后两周,妙妙耳朵已不再流脓,萦绕在妙妙父母心中长达4个多月的疑虑终于消散。