从一名“菜鸟”医生成长为合格的儿科医生,要过哪些关?幼儿无法准确表达身体不适,治疗时又容易哭闹,加上着急焦虑的家长,儿科医生往往工作压力较大。

8月19日是中国医师节,重庆日报记者走近儿科医生周建军,听他讲述自己的“炼”成记。

不断练习 只为修复细如发丝的神经

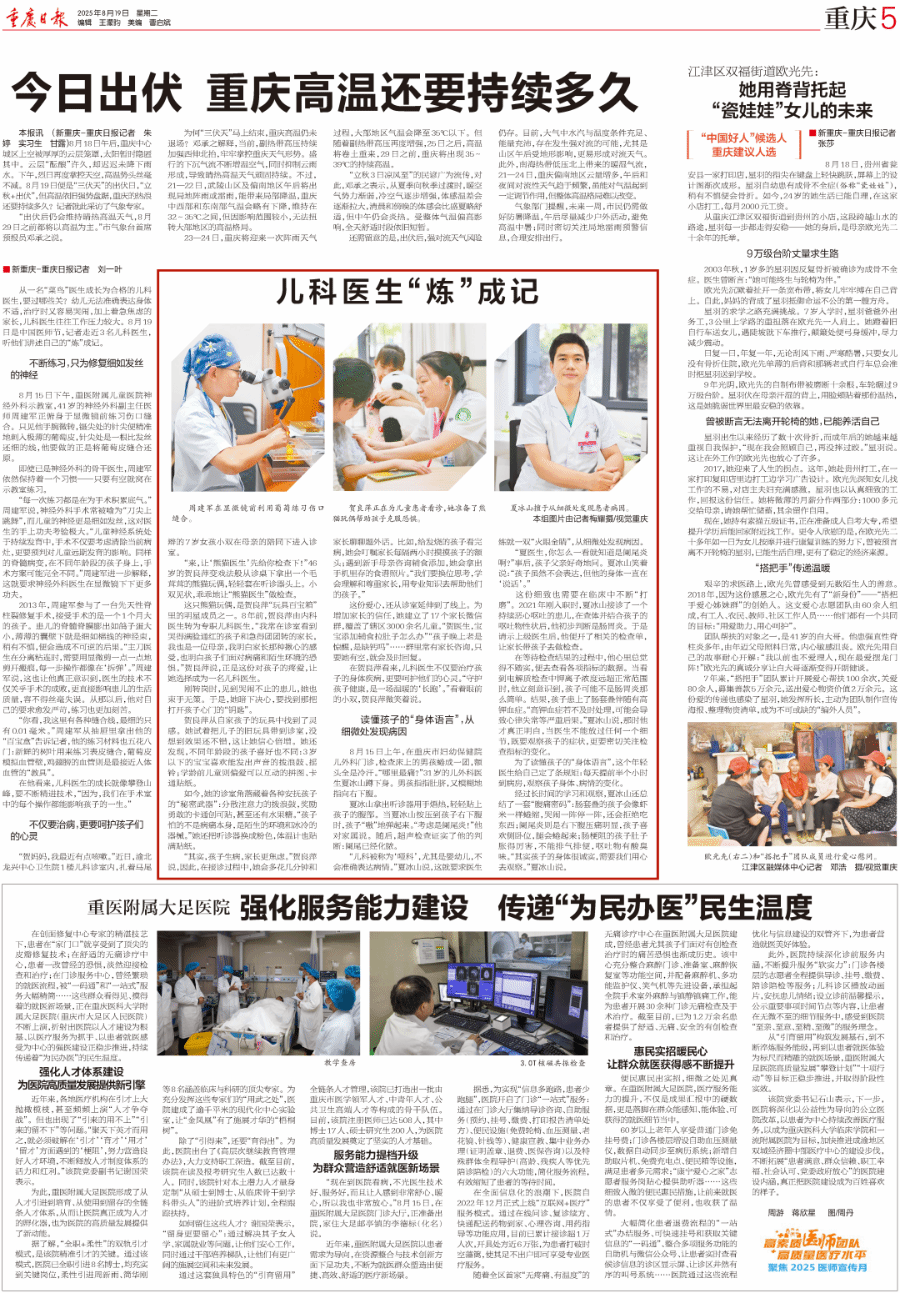

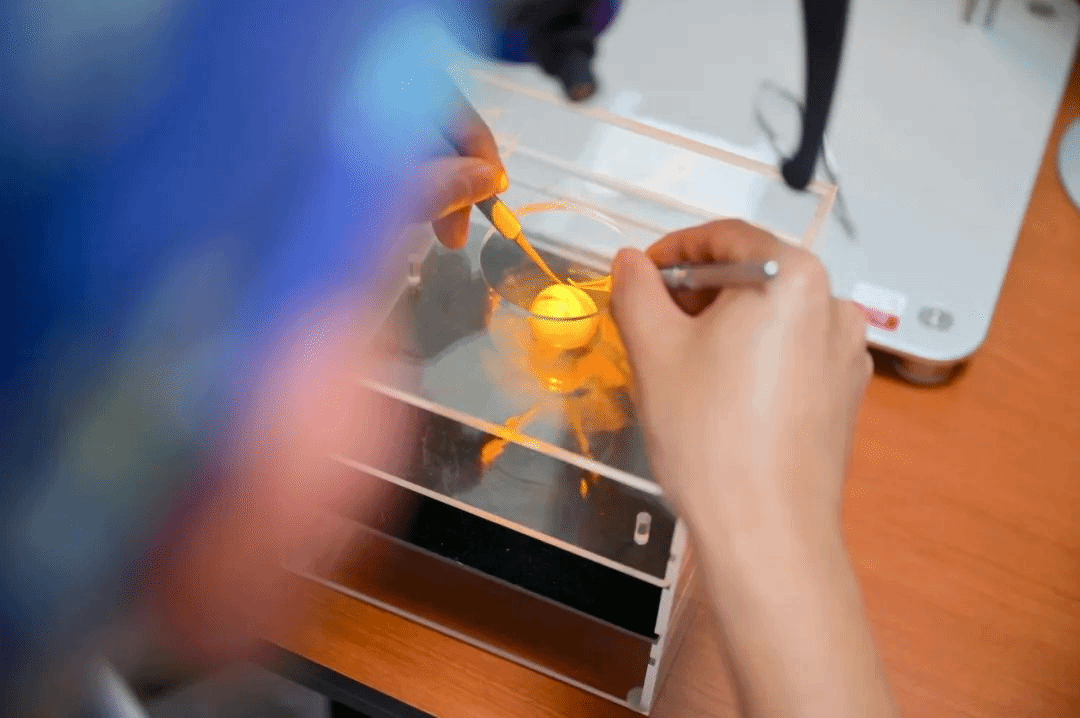

周建军在显微镜前利用葡萄练习伤口缝合

8月15日下午,重医附属儿童医院神经外科示教室,41岁的神经外科副主任医师周建军正俯身于显微镜前练习伤口缝合。只见他手腕微转,镊尖处的针尖便精准地刺入极薄的葡萄皮,针尖处是一根比发丝还细的线,他要做的正是将葡萄皮缝合还原。

即使已是神经外科的骨干医生,周建军依然保持着一个习惯——只要有空就窝在示教室练习。

每一次练习都是在为手术积累底气。”周建军说,神经外科手术常被喻为“刀尖上跳舞”,而儿童的神经更是细如发丝,这对医生的手上功夫考验极大。“儿童神经系统处于持续发育中,手术不仅要考虑清除当前病灶,更要预判对儿童远期发育的影响。同样的脊髓病变,在不同年龄段的孩子身上,手术方案可能完全不同。”周建军进一步解释,这就要求神经外科医生在显微镜下下更多功夫。

2013年,周建军参与了一台先天性脊柱裂修复手术,接受手术的是一个1个月大的孩子。患儿的脊髓脊膜膨出如鸽子蛋大小,薄薄的囊壁下就是细如棉线的神经束,稍有不慎,便会造成不可逆的后果。“主刀医生在分离粘连时,需要用显微剪一点一点地剪开瘢痕,每一步操作都像在‘拆弹’。”周建军说,这也让他真正意识到,医生的技术不仅关乎手术的成败,更直接影响患儿的生活质量,容不得丝毫失误。从那以后,他对自己的要求愈发严苛,练习也更加刻苦。

“你看,我这里有各种缝合线,最细的只有0.01毫米。”周建军从抽屉里拿出他的“百宝盒”告诉记者,他的练习材料也五花八门:新鲜的树叶用来练习表皮缝合,葡萄皮模拟血管壁,鸡翅膀的血管则是最接近人体血管的“教具”。

在他看来,儿科医生的成长就像攀登山峰,要不断精进技术,“因为,我们在手术室中的每个操作都能影响孩子的一生。”