蒋莉:“医者仁心”与“师者匠心”撞个满怀

“蒋医生”,伴随着一声轻唤、推开门,就看见一道身影早已端坐在办公桌前,笑盈盈地看向门口的方向。

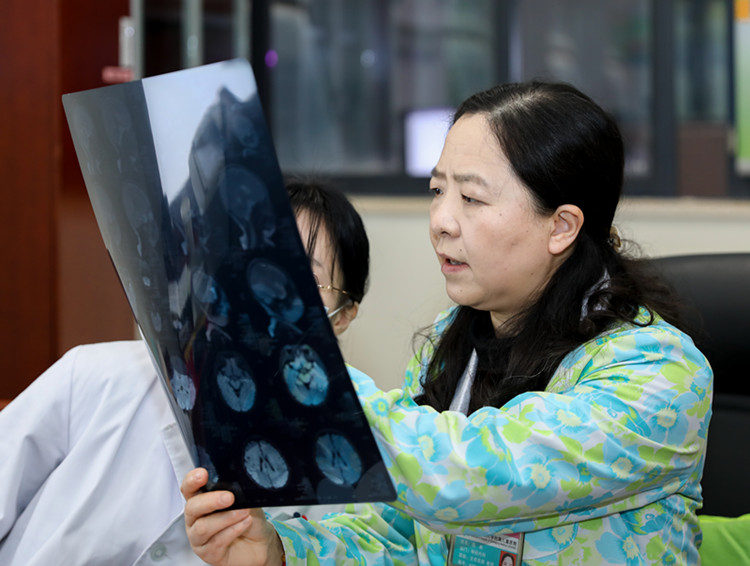

她叫蒋莉,是重庆医科大学附属儿童医院神经内科学科带头人,主任医师,二级教授,博士生导师,从事小儿临床、科研、教学工作近40年。

一堂课程前的精心准备

在重庆医科大学任教的蒋莉,每次上课都提早出发。十点的课程,七点就动身前往学校。“就怕路上堵车,耽误教学,一定要预留足够的提前量”,只有把每个细节考虑得更周全,蒋莉的担心才能放下。

“我每次去学校授课,课前都要再熟悉一遍相关知识和课程安排,把课件都装在几个不同的U盘里,防止U盘搞丢或者U盘出问题,影响学生们上课。时间对学生而言是最宝贵的。”蒋莉说道。

最让学生印象深刻的是蒋老师精心备课的课堂,学生们都形象的称之为“破案”。不管是本科、还是研究生,每次的病例分析,蒋老师都会带着学生层层闯关,引导和培养学生主动思考问题的能力。

“人家说老师要因材施教,我这是好多‘材’一起教。学习上就要引导主动学习,培养独立思考的能力”,提及医学从教,蒋莉略带调侃地说。

一封致谢里的纸短情长

“和善、严谨、低调、务实、肯教、注重细节、精益求精……”说起蒋莉老师,学生们能列出了一串印象“清单”。

作为100余名博士和硕士研究生的导师,在指导学生完成毕业论文时,蒋莉总能收到了一份份特殊的致谢。

“蒋老师为人和善,特别擅长发现别人的闪光点,如果我们做得好,她会及时表扬,做得不到位的,她不会直接批评,而是鼓励、引导我们发现问题解决问题,除了学业上的指导,蒋老师对我们生活中也是不尽关怀,更让我们对医学多了几分敬畏。”寥寥几行,满是学生对恩师的感激。

蒋莉在他们的人生字典里扮演着两个角色,不论是医生还是教师,她都用自己的态度证明了她的热爱。

每次组织主任医疗大查房和疑难病例大讨论前,蒋莉都会熟悉相关的专业知识和查阅国内外最新研究进展,并不会因为有丰富的临床经验而有所懈怠。同时蒋莉也是一名诲人不倦的教师,她教授的不仅是课本上的理论知识,还将她多年以来积累的临床经验倾囊相授。对学生来说,她是老师,对病人而言,她是最认真负责的医生。

一个拥抱中的言传身教

“医学是一个神圣的职业,敬畏生命,多解难题,多作贡献”是蒋莉跟学生说得最多的一句话。“对待患者要换位思考,多站在患者及家人的角度考虑问题。”让学生红了眼眶,对专业的敬畏也从那时埋下种子。

那年蒋莉带着研究生接诊了一位神情忧郁地年轻母亲,她4岁孩子的毛病已弄得全家人焦虑不安,带着全家人的希望,前来求助于蒋莉。

“别急!出现问题就要解决,着急是没有用的。”蒋莉一边安抚一边请年轻的妈妈先坐下来。

“我们之前看过医生,说吃药才能好转”,但是药物的副作用让这位年轻的妈妈面露难色。蒋莉认真询问病史、检查患儿后,不断安慰焦虑的妈妈。

“别急,我已经看过你的诊断报告了,这个病并不是非得吃药,可以通过一些行为干预来治疗,现在医疗手段这么多元化,你们先在家里按非药物治疗方案观察一段时间。”蒋莉一边交待行为干预治疗的要点,一边耐心的叮嘱年轻妈妈。

一段时间后,孩子的症状在规范的行为干预之下有明显好转,年轻妈妈特意带着孩子前来感谢蒋莉,见到蒋莉的第一眼,眼泪就脱眶而出。

“蒋医生,没想到这种治疗方式真的有效,很感激您!我好想抱抱您!”。

“当然可以”,这一抱不仅温暖一个家庭,也让在一旁实习的学生红了眼眶。

医者仁心、学者恒心、师者慈心。

何玲:影像科医生不是“看片匠”愿学生们都能做 “有心人”

从医31年,她看过的患儿影像片子可以堆满几个房间,全院甚至全市的疑难重症患儿讨论从来都少不了她的身影。她是儿院影像医生的代名词。

带教31年,她带过儿科系本科生、影像系/影像技术系研究生、住培生、进修生无数,全国半数儿科医生都听过她讲的影像学专业课。她是儿院影像老师的佼佼者。

硬件提升为学生提供沃土

1990年自重庆医科大学毕业后,何玲选择留校进入到重庆医科大学附属儿童医院开始临床及带教工作。“那时候的放射科远不像现在这般先进,当时我们科室最好的设备就是一台照片机,现在64、128排CT我们都有了好几台,还有双螺旋CT、核磁共振等高端设备”说起这30年间科室的发展,何玲的喜悦之情溢于言表,“除了硬件设备的增加,检查量也翻了好几倍,这其中的关键就是我们能给临床科室、给患者解决问题”。正是得益于科室的蓬勃发展,近年来选择影像学专业的医学生也越来越多,带教中何玲时常鼓励学生们要珍惜现在的学习机会,同时要对本专业的远期发展满怀信心。

近年来,放射科已发展成为一个集检查、诊断、治疗一体的科室,临床各科许多疾病都须通过放射科设备检查达到明确诊断和辅助诊断。特别是在精准医学盛行的当下,影像诊断不但能看到形体,还能看到功能,可以早期发现病症,可以精准诊断疾病,可以对疾病进行评估分级,还可对临床治疗后的效果加以验证,临床和病人已经越来越依赖影像学。依托重医儿童医院丰富的病例数量,这里成为了影像医学迅猛发展的沃土。

将教学意识融入骨血

“在我们儿院临床学习,不止是书本上的病种你们能看到,其他少见病甚至是罕见病,你们都能接触,这些都是难能可贵的实践学习机会。”不止是敦促学生努力学习,无论是在临床还是在教学,何玲都时刻提醒自己,身上肩负着医生和教师的双重身份,肩负着医学传承的历史使命。

所以教学意识早已融入了她的骨血,在看片子、写报告的过程中只要旁边有学生,何玲都会讲述患者的影像特点和临床表现,不断启发学生思考从临床思维来说应该考虑是什么疾病。这样突破时间、地点的教学方式,不但让学生更充分的学习,也迅速提升自身,就如何玲说的那样:“要想当好老师必须广泛的学习,否则就会落后。随时随地教学,在自我消化的同时,还让我不断思考如何把知识传播出去。”

儿科医生要做“有心人”

除了强化巩固学生们的专业思想外,在教学中何玲还强调儿科医生必须得做一个“有心人”。大家都知道儿科又叫“哑科”,在临床诊疗中大多数患儿都无法清楚表达自己的症状,这就需要医生用爱心、耐心、细心去化解诊治中的难点。何玲带教的学生都知道她有一个习惯,凡是找她看病的患者,都一定要当面诊治。

“我们都说,医生看病人。这里面有个重要的动作就是‘看’,不止是看我还要摸病人,只有沟通、接触,才能获得更准确的信息,才能帮患者找到病根所在,这既是治病也是治心。”何玲对此说道。不仅是诊断,每个检查、治疗的细节,她都会为患者考虑周到。例如做胃肠检查时,她会细心留意灌肠药物是否提前预热到位,为尽量保证药物与体温接近,使用前先她都要把药物滴在手背上试温,做这一切的目的只是想让病人感到舒适。

做一个有心、有温度的医生,是何玲从医31年来的人生格言。站在三尺讲台上的那刻起,她以德为先、言传身教,也将这句格言赠予了每一位学生。

赵瑞秋:做好教学实践者,“以学为中心”理念焕发学生新思维

不忘初心守“医”线,奋战临床护健康;坚定使命育桃李,满腔热情铸师魂。作为一名医生,赵瑞秋在临床一线坚守了25个春夏秋冬,饱含医者仁心护佑百姓生命健康;身为一名教师,赵瑞秋在三尺讲台上耕耘了25载寒来暑往,担当育人使命培养一大批医学生。一年365天,重庆医科大学附属儿童医院感染科医生赵瑞秋的身影总是忙碌在诊室里、病房内、教室中、课桌旁......但看到一届又一届的学生毕业后走上了临床岗位,她便觉得所有的忙碌化为了“值得”二字!

以德为先

1996年,从重庆医科大学儿科系毕业后赵瑞秋就开启了医生+老师的双重身份。“要想成为一名合格的医生,‘德’必须摆在首位!技能高低与知识储备可以通过勤奋努力来提高,但是没有医德,就对不起这身白大褂,医生的所作所为一定是要对得起良心。”这是赵瑞秋每年都会告诫新生的一段话。

25年前与导师一同宣读希波克拉底誓言的情景,她还深深印在脑海中,她深知对于医学生而言,导师的言传身教会影响他们的一生,会成为医学事业薪火相传的烙印。所以培养学生们的医德医风是教学工作中的重要一课,帮助他们树立正确的世界观、人生观以及医德观念,对他们今后自觉的规范自身行为,抵御各种诱惑,在医疗工作中保持正确的追求,起着至关重要的作用。

以学为本

伴随医学教育的发展,实现教育改革势在必行。近年来,重医附属儿童医院在医学教育方面也提出了更加明确的改革要求。作为一名工作25年的老教师,同时也是教育实践者,赵瑞秋的教学工作又迎来了新变化。

如何让当代医学生改变传统被动学习模式,善于主动积极思考,尽早融入临床,将课本所学与实践工作相融合?

我们要把教学理念再升级为“以学为中心”重点突出“学”这个动作,运用类似于BOPPS教学模型,让学生动起来,开展互动式教学,要求医学教育过程中,必须从临床医生的视角出发,将创新内容融入至教学各环节中,促进学生积极主动思考问题,并从中获得新的学习体会。

除了让学生主动参与学习,教师的学习也一刻不能停。如何能在课堂上抓住学生的心?赵瑞秋也绞尽脑汁:“最好的办法是,保持年轻的心,学生感兴趣的点在哪里,老师就把心放哪儿!”同时,赵瑞秋对青年人感兴趣的事物也非常了解,在教学中适当引入“网络热词”,学生们一边全情投入的学习,一边都充满惊讶与好奇:“赵老师,每次上您的课都惊喜不断,沟通起来也毫无障碍,简直就是我们的‘同龄人’。”

正因为保持了年轻的心态、保持了幽默的技巧、保持了与学生的互动,赵瑞秋成为了学院里最受学生欢迎的教师之一。她将教育与实践不断融合,促进了医学教育模式的改进,让医学生们走得更稳、行得更远。