熹微的晨光穿过重症医学科病房的玻璃窗,5岁的晨晨(化名)像只重新破壳的雏鸟,雀跃地坐在床上,朝每个走过的医护人员扬起笑脸:“叔叔阿姨,早上好!”

今天是他的生日,更是他“重生”后的第一个生日。当爸爸妈妈与医护团队围在床边,唱起温暖的生日歌,递上缀满水果的蛋糕时,孩子眼中闪烁的光亮,让整个PICU病房都漾起暖意。

就在一个多月前,晨晨还昏迷不醒,生死难料。

一闯险关:从休克到多科救援

晨晨被送往綦江县人民医院时,情况危急到极点——处于失血性休克状态。十二指肠球降部破裂,消化液渗漏,侵蚀着周围组织;回肠破裂,肠道内容物外溢,引发严重感染风险;肝挫裂伤、肺挫裂伤……

“消化道穿孔、血气胸……”看到影像结果后,所有人的心都提到了嗓子眼。

经过数小时争分夺秒的急诊手术,院外团队为晨晨争取到一线生机,为转诊赢得宝贵的时间。

当日下午5时,载着晨晨的救护车呼啸驶入重庆医科大学附属儿童医院两江院区,一场新的战斗即刻打响。

患儿送入重症医学科后,第一时间启动多学科(MDT)会诊,普外新生儿外科、胸心外科、肝胆外科、麻醉科等专家迅速集结,仔细分析晨晨的病情和检查结果,制定出“生命支持-感染控制-器官功能维护”的阶梯式治疗方案。

生命支持阶段:医护人员24小时不间断监测晨晨的生命体征,捕捉每一个参数的细微波动。调控血管活性药物,维持循环稳定更具挑战,药物剂量的微小变化都可能对晨晨的血压、心率等产生重大影响。

感染控制阶段:启动床旁连续性血液净化是关键举措。但血液净化过程中,可能会出现凝血、出血、感染等并发症,需要医护人员密切关注各项参数,及时调整抗凝剂的用量,防止凝血发生;同时,又要防止出血过多,影响晨晨的身体状况。由于晨晨的身体极度虚弱,免疫力低下,感染的风险极高,每一项操作必须严格遵循无菌原则,稍有不慎就可能引发严重感染。

器官功能维护阶段:配合纤维支气管镜灌洗、定时翻身雾化等呼吸支持措施也充满困难。纤维支气管镜灌洗时,晨晨可能会因为不适而出现咳嗽、躁动等情况,不仅影响灌洗的效果,还可能对呼吸道造成损伤。需要医护人员一边安抚晨晨,一边小心翼翼地进行操作。

在与死神的较量中,晨晨的休克状态逐步得到纠正,原本微弱的生命体征逐渐趋于平稳,“战斗”取得阶段性胜利。

二闯险关:从呼吸机依赖到自主呼吸

就在众人以为晨晨正逐渐走出阴霾时,新的危机降临——无法脱离呼吸机,让救治工作再次遭遇瓶颈。

胸部CT复查结果找到症结所在:右侧膈面异常抬高。膈肌是人体重要的呼吸肌,其位置的异常改变导致胸腔容积减小,肺的扩张受到极大限制,使得晨晨自主呼吸的能力大幅下降,只能依赖呼吸机来维持基本的氧气供应。

全院会诊后,胸心外科团队于5月12日为晨晨实施胸膈疝修补术、胸腔闭式引流术及肝周脓肿引流术。此时气道管理的难题愈发凸显。由于晨晨胸膈疝修补术后,膈肌功能尚未恢复,加之长时间的依赖呼吸机,患儿自主呼吸功能恢复变得尤为艰难。医生密切观察晨晨的肺部情况,控制肺部感染,动态评估膈肌功能恢复情况,适时调整呼吸机参数,逐步锻炼晨晨的呼吸肌功能;护士落实预防呼吸机相关性肺炎的集束化管理措施,口腔护理、严格无菌技术吸痰、抬高床头……并辅以胸部物理疗法。

医护携手,终于在5月23日迎来激动人心的时刻——晨晨成功拔除气管插管。当他第一次自主呼吸,发出有力的气息时,医护人员的眼中闪烁着喜悦的泪花。这是他们日夜坚守、不懈奋斗的成果,是晨晨与死神顽强抗争的胜利!

三闯险关:从伤口迁延难愈到新生愈合

5月19日,由于感染和营养不良的缘故,晨晨右胸手术切口有始终难以愈合,伤口造口护理团队迅速介入,为晨晨安置负压引流,控制创面感染并促进愈合。经过精细化的创面管理,患儿创面逐渐缩小,裂开的伤口逐渐新生愈合。

孩子病情逐渐平稳,各项指标好转,最新检查报告显示:肝肾功能指标正常、感染标志物降至正常范围、B超显示脓肿吸收,伤口愈合良好——这个曾徘徊在生死线的小生命,终于勇敢地闯过所有关卡。

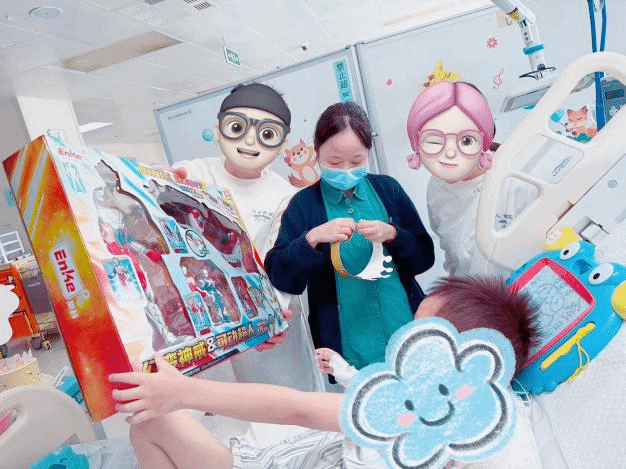

出院当日,晨晨攥着护士阿姨送的玩具,迟迟不肯离开病房:“我想再抱抱李阿姨。”孩子父母将锦旗赠予医护团队,母亲哽咽道:“从休克到拔管,53天你们精心照顾,是你们用双手把孩子从死神手里抢了回来。”

医学的严谨是守护生命的根基,人文的温情则是治愈心灵的良药。这场凝聚多学科智慧的生命救援,不仅彰显了重庆医科大学附属儿童医院“急危重症救治体系”的高效运转,更诠释了“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”的医者誓言。