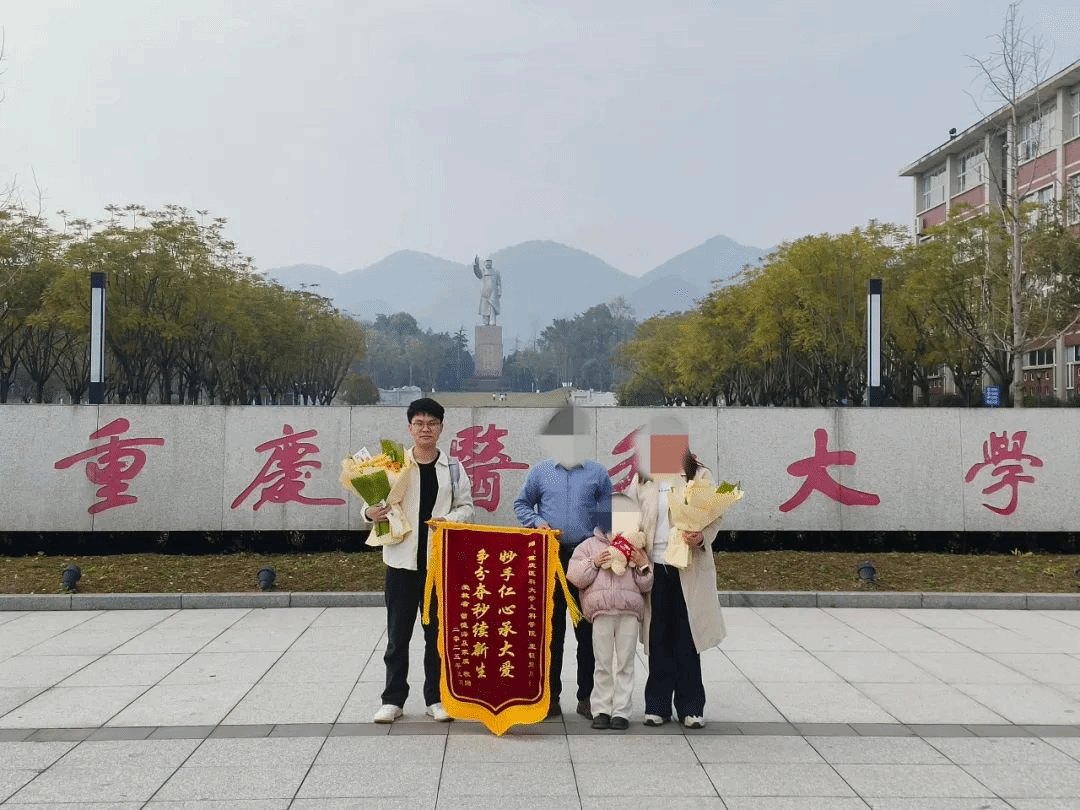

近日,在缙云校区儿科学院办公室,一名姓邓的女士,辗转联系上我校儿科学院2021级儿科学专业本科生王钰耀同学,亲手将一封饱含深情的感谢信与一面熠熠生辉的锦旗,交到了王钰耀的手中,对其在危难时刻挺身而出、救助其丈夫性命,挽救了一个家庭的义举表达诚挚谢意。

2025年1月22日的青城山景区中,邓女士与丈夫带着6岁的女儿徒步登山游玩,丈夫突发疾病,极度慌乱之际,恰巧重庆医科大学儿科学院大四学生王钰耀路过,他毫不犹豫地冲上前去,成为了挽救这个家庭的一束光,在确定患者脱离危险后,低调地匆匆离开。

“这个素不相识的年轻人,当时成了我们的全部寄托”。时光流转,时隔两个月后,从病痛和害怕中恢复的邓女士一家,辗转找到了王钰耀。所有的感激,都凝聚在了这封信件与锦旗之中。

“妙手仁心承大爱,争分夺秒续新生”,锦旗上的每一个字,仿佛都诉说着那段惊心动魄的救援故事,这封催人泪下的长信,如今读起来,字字都彰显着人民群众对这位年轻重医学子的最高赞誉和无限感激。

那天的故事

时间倒回至1月22日,都江堰青城山景区突发惊险一幕。王钰耀与朋友于景区内游览,在下山途中的四望观景点,忽闻前方传来“有人晕倒”的呼救。他赶到现场,只见一名中年男性倒地,身旁一对母女焦急万分。

身为医学生,面对这名男性呼吸脉搏消失、无自主意识的紧急情况,王钰耀迅速反应、挺身而出,凭借扎实的急救知识和技能,立即展开施救。

通过询问家属得知,此人有吸烟史,半小时前出现呕吐、胸闷胸痛症状,一分钟前倒地失去意识。结合体征与病史,王钰耀初步判断他为急性冠脉综合征,当即展开心肺复苏术和人工呼吸,同时让游客拨打120,并请景区工作人员取来自动体外除颤器设备。

在景区工作人员送来自动体外除颤器后,首次除颤并未成功,在众人鼓励下,王钰耀继续坚持。第二次除颤后,这名男性的呼吸和脉搏开始重现。约半小时后,其生命体征基本恢复正常,逐渐恢复意识。

在等候120的45分钟里,王钰耀始终保持着专业救护者的冷静:保持患者仰卧位预防病情加重、用外套为患者保暖、详细记录抢救时间节点。当120 急救团队赶到时,王钰耀向其交代了抢救经过,得到了急诊医生的肯定。在将医护团队和家属送上索道后,王钰耀回到抢救现场处理了医疗垃圾,协助工作人员回收了自动体外除颤器设备。

据了解,患者被送往医院后,在当地医院急诊科行冠脉支架手术,影像学提示患者冠脉左前降支严重狭窄,术后在ICU观察两天后转至普通病房,于2月13日出院,目前顺利恢复健康。

这场惊心动魄的生死救援,王钰耀承受着巨大的心理压力,每一次按压,每一次吹气,都饱含着对生命的执着与敬畏。王钰耀表示,这是医学生应该做的,平时积累的急救知识在关键时刻派上了用场。其实,这份从容背后是无数日夜的努力:在校期间,他积极参加学校组织的各项活动,协助校学生会及院内各班级团支部开展多项学术创新类活动,同时,他还长期于当地社区医疗卫生服务中心参加志愿服务活动。

这件事情发生后,当事人开启了跨越两省的“寻人之旅”。在景区管理处及医疗急救系统医护人员的帮助下,辗转1个多月,2月24日终于联系上王钰耀,并在线上表达了感谢。近期,当事人一家满怀感恩之情,专程赶赴重庆医科大学缙云校区,将感谢信和锦旗送到学校。

这些不仅是对王钰耀个人的肯定,更是对重医青年精神风貌的最好验证,是重医人医者仁心、见义勇为的生动诠释。它像一座桥梁,连接起了过去与现在,让爱与感恩,在山城的这片土地上,传递得更远、更深。

他用实际行动

生动展现了重医学子

医者仁心、见义勇为的精神品格

彰显出新时代青年的责任担当

为全校师生、广大重医青年树立了榜样

为王钰耀同学点赞!