——重医附属儿童医院成功为2名严重脊柱畸形SMA患儿完成治疗

罕见病又称“孤儿病”,世界卫生组织将其定义为患病人数占总人口的千分之0.65到千分之一的疾病,目前已经确认的罕见病超过7000种,而且以每年250-280种的速度递增,因为中国人口基数庞大,我国的罕见病人数超2000万,大多数罕见病在儿童期发病,平均诊断时间约5年,仅约5%的罕见病患儿有药可治。因此,对于每一位罕见病患儿来说,求医之路往往是风雨兼程、前途未卜,这部分罕见病患儿的治疗常常需要从零开始,另辟蹊径。

脊髓性肌萎缩症(SMA)

据重医附属儿童医院神经内科主任洪思琦教授介绍,脊髓性肌萎缩症(SMA)是一种罕见的严重的遗传性进行性神经肌肉疾病,其表现为进行性肌无力和肌萎缩,该病是婴幼儿时期最常见的致死性神经遗传性疾病。我国每年新增约1000例SMA患儿,人群中的携带者频率为1/42。

脊髓性肌萎缩症将导致患儿的运动功能进行性下降,最终丧失运动功能无法行走。临床上根据起病年龄及能够实现的最大运动功能将其分为4型,儿童主要为1~3型。

随着病情的进展,肌无力还可导致呼吸、骨骼、心血管、消化、代谢、营养、发育等多个系统异常,对患者及家庭造成了沉重的负担。因此,该病需要多学科综合评估及管理,疾病修正治疗在一定程度上有助于延长患儿的生存时间,改善患儿的生存质量。

靶向SMN的疾病修正疗法是最重要的治疗手段,在国内可通过在脊髓鞘内注射药物诺西那生钠或口服利司扑兰得以实现。目前,重医附属儿童医院已开展SMA的基因修正治疗和多学科管理,包括严重脊柱侧弯患者。

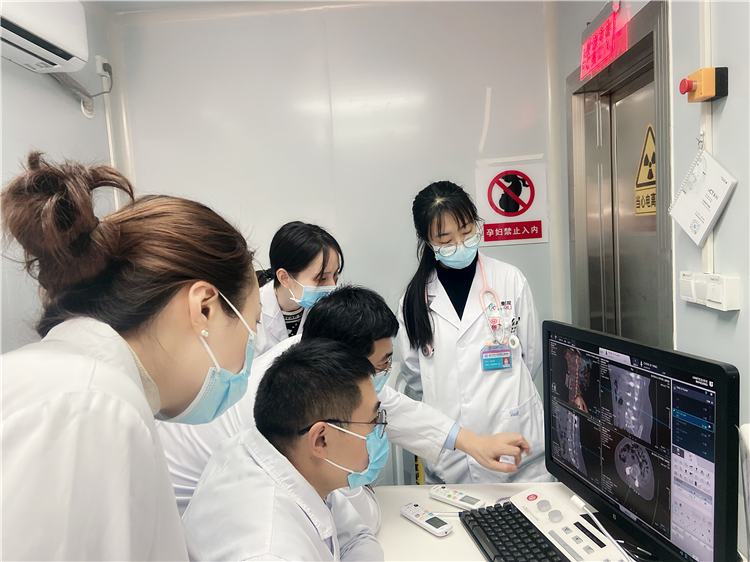

近日,神经内科脊髓性肌萎缩症多学科MDT团队成功在CT引导下对两例脊柱侧弯术后病人进行了诺西那生钠鞘内注射,为两个家庭送去了希望。

“我们相信你们”

馨馨(化名)是一名脊髓性肌萎缩症Ⅱ型的13岁女孩。馨馨半岁后因不能站立,被家人送去医院检查,被确诊为“脊髓性肌萎缩症”。馨馨一家四处求医,因过去没有任何药物能够治疗,许多医院都束手无策。由于病情不断发展,馨馨不得不靠轮椅生活和学习。疾病虽带给馨馨很多痛苦,但好学上进的馨馨依然努力学习,保持优秀成绩,她身体的不适时就靠写作缓解,还曾获得征文比赛奖项。

2022年国家医保谈判药品落地,SMA从无药可治到有药可治,让馨馨一家重新燃起希望,同年馨馨因重度脊柱侧弯在院外做了脊柱手术治疗,并扛过了术后感染等困难。2023年,馨馨来到重医附属儿童医院,由于脊柱侧弯手术改变了馨馨原有的脊髓外生理结构,馨馨接受注射治疗的第一步却迈得十分艰难,看似简单的注射操作却变得异常艰辛。椎间隙窄,穿刺路径曲折,姿势维持困难等,家长一直对医生说“我们相信你们的团队,请一定救救我的孩子”,懂事的馨馨也非常配合。

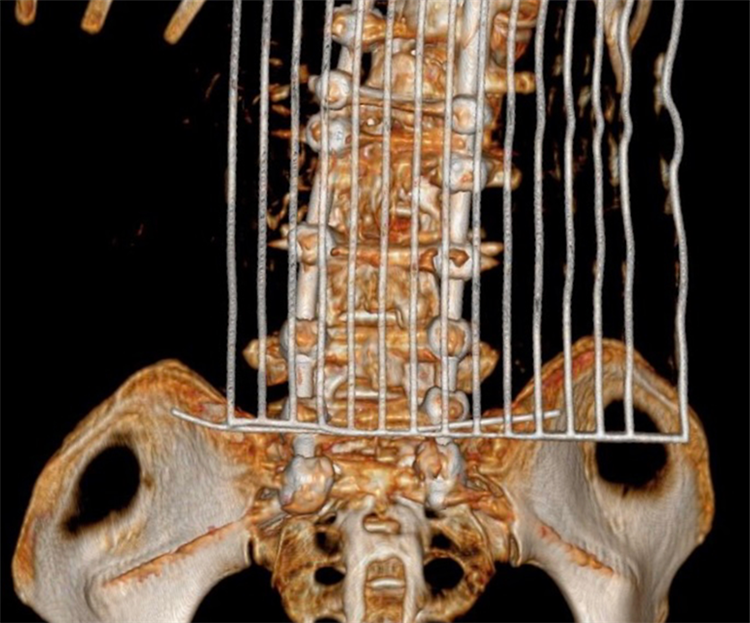

CT引导下注射定位

经过神经内科、骨科、麻醉科、放射科等多学科MDT团队共同努力,在放射科蔡金华教授的指导和刘代松技术组长的支持下,团队成功完成了CT引导下鞘内注射药物治疗馨馨的脊髓性肌萎缩症。在CT室,馨馨妈妈喜悦的眼泪夺眶而出,至此馨馨成功接受了药物治疗的“第一步”。

“我想直起腰杆”

玲玲(化名)与馨馨一样患有脊髓性肌萎缩症Ⅱ型,并伴有重度的脊柱侧弯,“我想直起腰杆”成为玲玲最大的梦想。令人欣喜的是,玲玲做了脊柱侧弯手术后,也在CT引导下成功完成了第6次鞘内注射药物治疗。

关爱罕见病患儿,重医附属儿童医院愿为罕见病患儿打开生命的一扇“窗”,给患儿及家庭送去生机和希望。罕见病患儿生而不凡。让我们一起努力攻克难关,一起为希望呐“罕”。